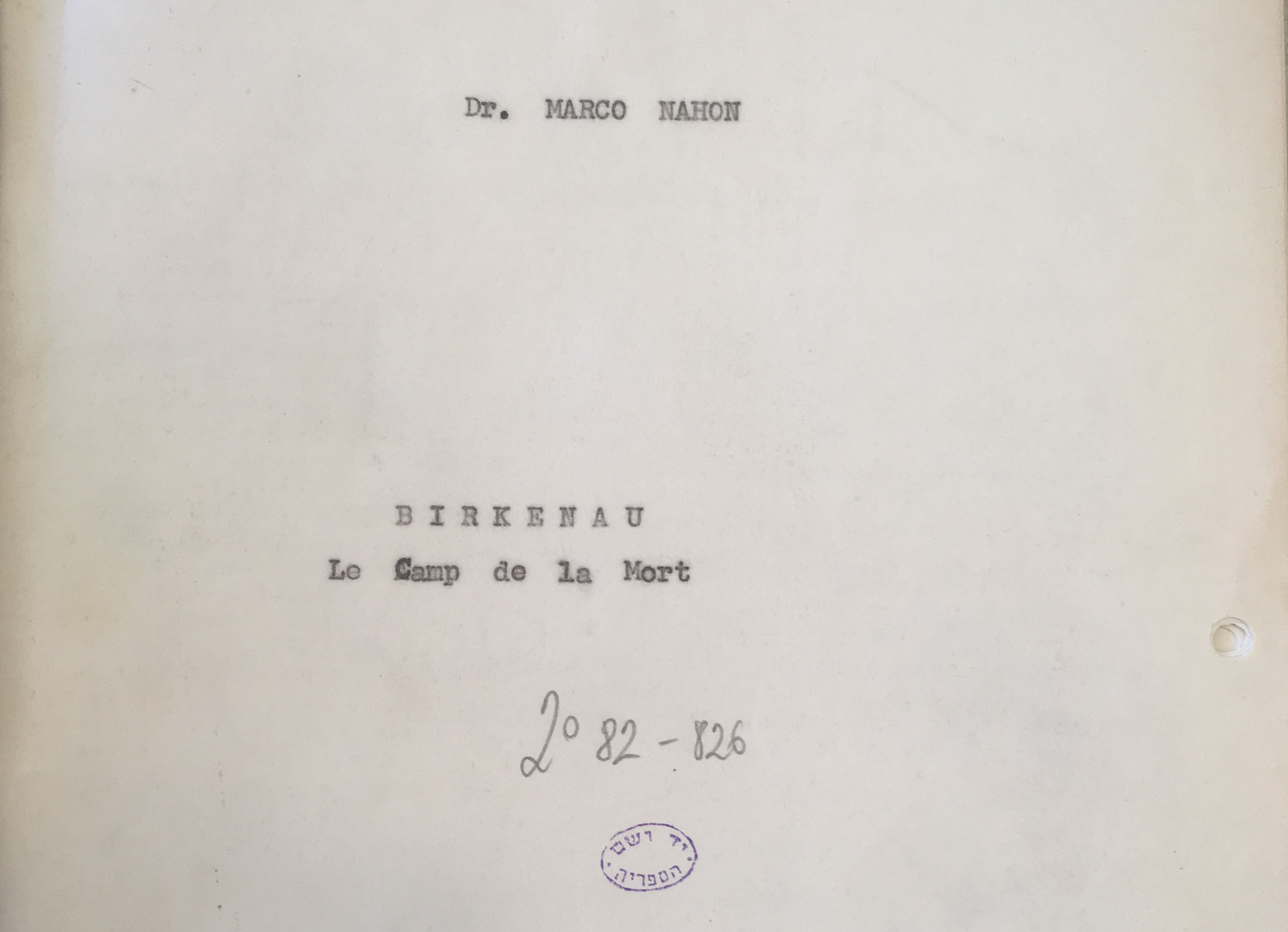

Marco Nahon

Birkenau, le Camp de la Mort

récit, juin-juillet 1945

page de titre du tapuscrit original

Présentation par PHDN — Le récit de Marco Nahon — Sources et informations — Bibliographie complémentaire

Présentation par PHDN

Né en 1896, Marco Nahon est un Juif originaire de Dhidhimotikhon (Demotika), en Thrace près de la frontière gréco-turque, ville qui fit partie successivement de l’Empire Ottoman, de la Bulgarie puis de la Grèce. Éduqué dans les écoles de l’Alliance Israélite Universelle, il parle français couramment (un nombre important des Juifs de Grèce et d’Asie mineure sont francophones grâce aux actions de l'AIU). Il étudie à Beyrouth (Liban) dans une Université française (probablement Saint-Joseph) de 1912 à 1914 mais le début de la Première Guerre mondiale le contraint à rentrer chez lui (territoire bulgare à ce moment là). Il vit à Xanthi où de 1915 à 1917, il travaille dans une société de tabac. En 1917 il est enrôlé de force dans l’armée Bulgare, stationné à Philippopolis. Lors d’une permission à Demotika il parvient à rejoindre Istanbul qu’il quitte pour Beyrouth où il reprend ses études à l’Université de 1918 à 1922. Il en sort diplômé en médecine. C’est le métier qu’il exerce à son retour chez lui. Il se marie avec Sara Fresco, dont il a un fils, Haïm né le 2 septembre 1926. En 1931 naît leur fille, Esther (Estela).

Les Juifs de Demotika emmenés à Salonique…

La Seconde Guerre mondiale voit la Grèce envahie par l’Italie, la Bulgarie puis finalement l’Allemagne. À partir de mars 1943, les Allemands arrêtent les Juifs afin de les envoyer à Auschwitz pour les y assassiner. En mai 1943, Marco Nahon est arrêté avec sa famille par les Allemands, emmené à Salonique d’où il sera ensuite acheminé à Birkenau où il arrive le 19 mai 1943. Figurant dans la minorité «sélectionnée» pour servir d’esclaves concentrationnaires (la majorité est assassinée, dès son arrivée, dans les chambres à gaz, sans être enregistrée), il survit et assiste aux exactions nazies. Fin 1944 il est expédié au Stutthof puis à Echterdingen et Ordruf. En avril 1945, il fait partie d’une «marche de la mort» qui emmène les rares survivants à Dachau, où il arrive épuisé le 27 avril. Dachau est libéré par les Américains le 29 avril. Sur une famille de quarante personnes, Marco Nahon et son fils sont les seuls survivants. La femme de Marco Nahon, Sara et leur petite fille Estela avaient été assassinées à Birkenau.

Le périple de Marco Nahon 1943-1945…

Marco Nahon sera emmené dans un hôpital à Augsburg. Très rapidement, en juin et juillet 1945, alors qu’il est encore en Allemagne et que la guerre vient à peine de s’achever en Europe, Marco Nahon couche noir sur blanc, en français, le récit de ce à quoi il a assisté. Une fois rétabli, Marco Nahon est emmené à Bari en Italie, puis par bateau à Corinthe d’où il rejoint Athènes en camion. Le fils de Marco Nahon, Haïm Nahon avait été emmené (sans doute dans une marche de la mort) à Mauthausen en janvier 1945, d’où il fut transféré à Melk puis à Ebensee, où il fut libéré le 6 mai. Il parvint à retourner en Grèce à la mi-août 1945 et retrouva son père. À son retour en Grèce, Marco Nahon confit son récit à Asher Moisis qui le traduit en Grec et le fait paraître immédiatement en série dans le journal Hestia. Nous sommes encore en 1945. C’est sans doute l’un des tous premiers récits de survivants, sinon le premier, qui paraît alors.

Sara, Haïm, Marco et Estela Nahon peu avant la guerre…

Un ami d’enfance de Marco Nahon, David Benbassat-Benby, est journaliste à Istanbul lorsque, en 1948, il reçoit la visite de Marco Nahon. Celui-ci lui apporte la liasse de son récit dactylographié en français. David Benbassat-Benby avait déjà publié le témoignage d’un rescapé de Bergen-Belsen, Elie Jaffé, en 1945. C’est ainsi que paraît, en français (mais amputé de quelques passages), le récit de Marco Nahon, en 1948 à Istanbul (Birkenau, le Camp de la Mort, Istanbul: Kağıt ve Basım İşleri A.Ş, 1948, 76 p.).

Marco Nahon et son fils, après avoir vécu de nouveau à Demotika puis à Athènes, émigèrent aux Etats-Unis en 1956 où Marco Nahon continua d’exercer la médecine en Pennsylvanie. Dans les années 1980 il vivait à Philadelphie. Il s’était remarié avec Suzanne, la sœur de sa première femme Sarah. Après le décès de Suzanne, Marco Nahon a vécu chez son fils Haïm, sa femme et leur fils, Marcel. Marco Nahon est décédé en 1992. Haïm Nahon est décédé en Floride en 2007. Il a eu deux enfants, Adam et Rachel. En 1989, l’historien Steven Bowman, qui avait lu le tapuscrit original de Marco Nahon dans les archives de Yad Vashem, en fait paraître une traduction complète en anglais (voir sources), accompagnée d’informations biographiques (que nous avons repris ici) et des cartes et photographies qui accompagnent la présente introduction. Le récit publié en anglais est donc plus complet que la version française publiée en 1948 et rééditée en 1992.

Ce récit éclaire à la fois le sort d’une communauté mal connue, celle des Juifs grecs, dont un nombre important fut intégré dans les derniers Sonderkommandos (les équipes d’esclaves, séparées des concentrationnaires, utilisées pour accompagner les Juifs aux chambres à gaz et incinérer ensuite leurs cadavres) de Birkenau ainsi que le fonctionnement de la machine de mort à côté du camp de concentration, et pourtant intriquée dans celui-ci. Il présente notamment, dans son chapitre XXVI un long récit qu’un membre des Sonderkommandos a confié à un ami de Marco Nahon qui le lui a répété. On y trouve, sans doute pour la première fois, de nombreuses informations qui seront confirmées par d’autres témoins, victimes, bourreaux et tiers, ainsi que par la documentation, sur le fonctionnement des complexes fours crématoires-chambres à gaz de Birkenau et la vie des Sonderkommandos, informations avec lesquelles les historiens sont aujourd’hui très familiers. Il est remarquable aussi qu’y figure (pour la première fois dans un récit publié après-guerre), la mention de la mort du SS Josef Schillinger tué au seuil d’une chambre à gaz par une Juive qui s’est emparé de son arme (ou de l’arme d’un autre SS à proximité), épisode rapporté (souvent de façon indirecte, approximative sinon magnifiée) par de nombreux survivants et témoins (y compris par Hoess)1.

Le tapuscrit original du récit de Marco Nahon (135 feuillets), celui qu’il amène à David Benbassat en 1948, est aujourd’hui conservé à Yad Vashem. Nous avons pu disposer d’une reproduction des trois quarts de cet original (sans les cinq premiers chapitres, ni les trois derniers, mais la comparaison avec la traduction anglaise, complète, de 1989, ne montre aucune différence significative) correspondant à l’expérience intégrale de Marco Nahon à Birkenau. Nous avons pu constater des différences de trois ordres entre cette version tapuscrite et la version imprimée. Les premières, naturelles, sont des améliorations orthographiques et typographiques de la version imprimée, résultat d’un travail d’édition classique qui, ici, ne dénature absolument pas l’original (c’est quasi strictement le même texte). Les secondes portent sur le découpage en paragraphes, dont le nombre a été réduit pour la version imprimée. Nous avons choisi de reprendre dans la présente édition du texte le découpage original, plus clair, même pour les parties issues de la version imprimée. Les troisièmes différences sont les passages de l’original tapuscrit absents de la version imprimée. Deux chapitres entiers sont ainsi inédits (18, Marché noir à Birkenau, et 19, A la recherche d'un "Bon Kommando"), ce qui produit un décalage dans la numérotation des chapitres entre les deux versions (vingt-huit plus un dans la version imprimée, trente plus un dans le tapuscrit original). Quelques passages, allant du simple segment de phrase à plusieurs paragraphes, dans d’autres chapitres figurent également dans l’original mais pas dans la version imprimée. Enfin, il faut signaler que l’épilogue rédigé à Athènes en septembre 1945, présenté dans la version imprimée de 1948, ne figure pas dans le tapuscrit conservé à Yad Vashem.

Malgré le fait qu’il nous manque encore une partie (sans doute moins pertinente pour notre propos en l’occurrence) du tapuscrit original, nous avons choisi de restituer ici le récit de Marco Nahon de façon la plus complète possible en y intégrant les passages manquants figurant dans le tapuscrit original. Afin, toutefois, de ne pas perdre le bénéfice de l’édition imprimée, ce sont les passages de cette version (environ 80% du texte) qui ont eu la priorité, au découpage en paragraphes près. La distinction entre les deux sources est faite de façon explicite par un changement de police de caractères et en encadrant les passages provenant du tapuscrit par des accolades {}. En de très rares occasions un segment de texte de figurant pas dans l’original se trouve dans la version imprimée. Nous l’avons alors signalé en l’encadrant par des crochets []. Nous n’avons pas fait subir au texte du tapuscrit le même travail d’édition que celui qui a abouti au texte imprimé. Nous avons donc conservé aberrations typographiques et la plupart des coquilles, sauf pour de rares fautes d’orthographe trop spectaculaires.

Dans le texte, la maîtrise de la langue française est parfois approximative, mais nous n’avons effectué aucune correction. Le vocabulaire utilisé par Marco Nahon peut surprendre le lecteur quatre-vingt ans après les faits. Ainsi son usage de «internés» pour désigner les esclaves concentrationnaires ne correspond évidemment pas à la connotation carcérale classique attachée à ce terme, mais il faut réaliser que Marco Nahon rédige son récit à un moment (la guerre vient à peine de s’achever en Europe, et se poursuit encore dans le Pacifique) où il est encore plongé dans l’événement, où l’analyse et la compréhension de ce qu’il a traversé n’ont même pas encore commencé. Ce constat vaut également pour l’emploi par Marco Nahon de «ouvriers» pour désigner là-aussi les esclaves concentrationnaires, ce terme signifiant pour lui qu’ils sont tout en bas de la hiérarchie de ces derniers. Marco Nahon se débat de toute évidence avec une réalité inédite et radicale qu’il tente de décrire dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle. La narration est parfois décousue, et des retours en arrière peuvent survenir au cours du récit (c’est le cas avec le chapitre tiré du tapuscrit sur le choix d’un «bon kommando»), mais il nous est aujourd’hui difficile d’imaginer quelle fièvre devait étreindre Marco Nahon alors qu’il racontait ces épreuves radicales quelques semaines seulement après en avoir traversé les pires. Le témoignage de Marco Nahon est parfois âpre et sa lecture rendue émotionnellement difficile, tant par la nature des faits rapportés que par le ton hétérogène du narrateur qui oscille entre détachement clinique et grande émotion. Nous avons introduit quelques notes absentes du texte original lorsque nous l’avons jugé nécessaire. Un bref complément bibliographique figure après le texte de Marco Nahon. Nous avons conservé la division en chapitres qui figure dans le texte original. Nous avons laissé intactes l’orthographe (sauf coquille évidente que nous signalons en note) et la typographie de l’édition de 1948, sauf dans de rares cas où nous avons préféré la présentation du tapuscrit original, plus claire.

Le récit de Marco Nahon

rédigé en juin et juillet 1945

I. L’invasion — II. Bruits de Déportation — III. L’Arrestation — IV. Le transport Démotica - Salonique — V. Le Ghetto de Salonique — VI. Le Transport Salonique - Birkenau — VII. Arrivée à Birkenau — VIII. Les Complets — IX. La Ration — X. Les Bucks — XI. Premiers tourments — XII. Les «Lager» de Birkenau — XIII. Le Travail — XIV. Les Stérilisés — XV. La Musique — XVI. Les «S.- K.» — XVII. Les Capos — {XVIII. Marché noir à Birkenau — XIX. A la recherche d'un "Bon Kommando"} — XVIII. Passe-temps nazi — XIX. L’Appel — XX. Le Zigeuner-Lager — XXI. Le Sport — XXII. Le «Zaehne – Konrolle» à Echterdingen — XXIII. Le Krankenbau — XXIV. Les Sélections — XXV. Égards nazis — XXVI. Les «Créma» et les «Sonder-Kommando» — XXVII. Les derniers Transports — XXVIII. La Libération — Épilogue (septembre 1945)

Sur le repos de l’âme de ma femme, sur le repos de l’âme de ma fillette, de ma mère, de mon père, de mon frère, de mes quatre sœurs, de mes neveux et de mes nièces, de mes oncles et de mes tantes, de mes cousins et de mes cousines ; sur le repos de l’âme de plus de quarante membres de mon entourage immédiat assassinés par les Allemands à Birkenau, je jure que les faits relatés dans ce récit correspondent à la plus stricte vérité.

Chapitre I. L’invasion

6 avril 1941. La grande Allemagne a déclaré la guerre à la Grèce. Mais comment, est-ce bien possible? N’est-ce pas Hitler lui-même qui a catégoriquement proclamé que dans le conflit italo-grec l’Allemagne n’a rien à voir? Mais M. Hitler, chacun le sait, n’est pas à un mensonge près.

Dans ma petite ville, il règne aujourd’hui une atmosphère lourde d’inquiétude. La guerre? Mais c’est l’invasion certaine des germano-bulgares! Durant la nuit, tous les fonctionnaires ont traversé la frontière; ils sont déjà en Turquie. Il ne reste plus en ville que quelques gendarmes pour y maintenir l’ordre. Vers 11 heures avant midi, ces quelques policiers passent eux aussi en Turquie; ils traversent la Maritza en barque. Aussitôt voilà une bonne partie de la population qui imite les autorités, tout le monde est plus ou moins atteint de la fièvre du départ. Aussi c’est partout un va-et-vient continuel de gens à pied, de voitures, de bagages de toutes sortes. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers Pythion pour prendre le train pour Istanbul; la plupart préfèrent la route c’est si tentant, la Maritza n’est pas bien loin de la ville, il n’y a qu’à la traverser en barque et déjà on est en territoire turc. Chrétiens, Israélites, Mahométans quittent en masse la ville. Parmi les Israélites la plupart ont des parents à Istanbul. Tous escomptent s’y rendre et s’y établir pour toute la durée de la guerre; on ignore en ce moment que la Turquie n’accorde aux réfugiés que des facilités de transit et qu’elle n’autorise en aucune façon l’installation permanente de quiconque chez elle.

Aussi, à peine en territoire turc, presque tous ces réfugiés sont dirigés vers un port, le plus souvent Tekirdag, d’où ils sont embarqués pour une île grecque, pour Mytilène.

L’occupation rapide, foudroyante, par les Allemands d’une grande partie de la Grèce, y compris les îles, déconcerte et paralyse tous les esprits. Le problème est particulièrement aigu pour les réfugiés israélites.

La majorité a déjà été expédiée à Mytilène, quelques jours après les Allemands y débarquent aussi. Seules quelques familles israélites, parmi lesquelles celle du rabbin Alcabès, refusent de se rendre à Mytilène, refusent aussi de rentrer à Démotica par la frontière gréco-turque et, du moment que l’établissement en Turquie même leur est interdit, ils réclament le droit de passer en Palestine. Après beaucoup d’efforts, ils obtiennent gain de cause, leur obstination leur sauve la vie, mais on ignore en ce moment quelle tragique destinée est réservée à la totalité des Israélites de Démotica est qui, plus tard, seront déportés en Allemagne2 pour y être assassinés presque tous.

Depuis quatre jours la ville est abandonnée à elle-même aucune autorité légale n’existe plus. Le soir, avant même le coucher du soleil, chacun se barricade chez lui: ne parle-t-on pas avec terreur des bandes de pillards bulgares attaquant de nuit les villages? Ce soir, dit-on, ils vont descendre en ville même. Aussi, s’est-il formé une commission de sûreté locale à la tête de laquelle est le métropolite. Ce prélat, confirmant une fois de plus la tradition du clergé grec dont l’Histoire Hellénique rapporte de si nombreux cas d’héroïsme et de sacrifices, parcourt toute la journée la ville dans tous les sens, infatigable, remontant le moral tout en insufflant du courage à tous par sa seule présence. Puis, un soir vers 6 heures la nouvelle se répand rapide comme l’éclair. Ils arrivent! «Ils» ce sont les Allemands. Ils entrent en ville dans quelques voitures motorisées comme des touristes, sans tirer un seul coup de fusil. Ils prennent aussitôt possession de la préfecture et s’y installent.

Leur commandant reçoit diverses délégations et les représentants des communautés religieuses. Naturellement, la communauté israélite y est également convoquée. Au cours d’une brève harangue, le commandant affirme que dans les territoires occupés les Allemands ne font aucune distinction de race ni de religion. Les Israélites sortent de la Komandantur quelque peu rassurés.

Depuis deux années presque, les Allemands occupent notre ville. D’une façon générale on peut dire que durant ce temps, les Israélites n’ont pas été trop molestés. Il y a bien presque tous les jours des visites aux magasins juifs d’où les Allemands emportent les objets et les étoffes qui leur plaisent en payant le prix qui leur plaît ; il y a des visites aux maisons juives d’où les Allemands emportent le mobilier qui leur convient ; il y a bien aussi de fréquents coups de fouet au cours de travaux de réparation d’une route que les Allemands font exécuter exclusivement par des Juifs ; mais ce sont là des détails insignifiants si l’on songe à l’immensité de l’orage qui va bientôt s’abattre sur les Juifs de Démotica.

Un jour ma femme, qui parlait assez bien l’Allemand, accompagne chez le commandant von Kleist, à titre d’interprète, la femme de Joseph Alcabès, qui, de retour de Mytilène a trouvé sa maison occupée par les Allemands. Madame Alcabès demande à von Kleist la permission de réoccuper, pour y installer sa famille ; un étage de sa maison. Naturellement von Kleist refuse ; et il ajoute, s’adressant à ma femme: «mais pourquoi diable tant de Juifs ont fui devant l’avance des Allemands? Est-ce que nous avons jamais songé à leur faire le moindre mal?» Sont-ils assez stupides pour cela?»

Herr von Kleist, je crois, aujourd’hui encore, que vous étiez un Allemand pondéré, réfléchi ; et, phénomène tout à fait exceptionnel durant la guerre, un Allemand inoffensif. Êtes-vous encore en vie, von Kleist? Sauriez-vous me dire maintenant où sont tous les Juifs de Démotica que vous prétendiez ne pas inquiéter? Où sont-ils: ma femme, ma fillette, ma mère, mon père, mon frère et mes sœurs et une quarantaine au moins des membres de mon entourage immédiat? Non, les Allemands ne vont pas s’attaquer aux Juifs. Ils ne vont pas faire de distinction de race ni de religion. Leur commandant n’a-t-il pas engagé sa parole d’honneur d’officier Allemand? Cependant, ils ont réduit les Juifs en fumée et à quelques grammes de cendres jetés à la Vistule… Mais cela c’est une autre histoire, une terrible histoire.

Chapitre II. Bruits de Déportation

Au début de mars 1943, des bruits inquiétants arrivent de Salonique: les Allemands déportent les Juifs. On les enferme dans des wagons à bestiaux jusqu’à 70-80 par wagon; et ils sont expédiés quelque part en Pologne dit-on; en réalité personne ne sait exactement où. On se concerte entre amis. Que faut-il faire devant la menace imminente? Quel parti prendre? Mon ami Vitalis Djivré, quoique se croyant lui-même à l’abri de tout danger, parce que citoyen espagnol, est catégorique: il faut fuir, il faut passer de suite en Turquie, en Palestine, en Égypte, n’importe où, mais fuir immédiatement. Moi-même, hélas! et quelques-uns de mes autres amis, sommes d’un avis tout opposé. Non, quoi qu’il arrive, je n’émigre pas. On va nous déporter en Allemagne ou en Pologne? et après? On nous y fera travailler? Je travaillerai. La guerre ne va pas durer éternellement; elle va durer une année, deux années encore; et comme il est certain que ce sont les Alliés qui remporteront la victoire, la guerre finie, nous rentrerons chez nous.

Nous avons cependant certains avertissements. Un jour, je suis à la pharmacie de Mr. Assinacopoulos. Le professeur de l’académie de langue allemande, Mr. Papanastassiou, vient d’y arriver ; il étale aussitôt un journal de langue allemande, le «Donau Zeitung». À un moment donné, il me dit: «tiens, tu vois cet article? Il y est dit que l’Allemagne a l’intention de rassembler tous les Juifs de Grèce dans des Konzentrations-Lager. Personne ne le sait. En ce moment pour la plupart d’entre nous, les Konzentrations-Lager ce sont des villages abandonnés par les Polonais par suite des opérations de guerre, et où l’on va installer les Juifs, pour que, mettant en pratique la théorie nazie, les Juifs vivent exclusivement entre eux. Un autre jour, c’est Marco Raphael Béhar qui vient nous trouver. Il est encore tout troublé de ce qu’il vient d’apprendre: Mr. Mandjaris, le directeur de la douane, lui a rapporté une conversation qu’il a eue avec un officier de la Gestapo. Tous sont les pensionnaires de la même maison. Mr. Mandjaris a demandé à l’officier: que font en Pologne tous les Juifs de Salonique déportés? L’officier n’a pas hésité une seule seconde: les Juifs déportés? Mais ils y sont tous exterminés. Nous, naturellement, nous n’attachons aucune importance à cette information; il n’est pas possible qu’on tue des populations en masse sans aucune raison; et puis, pourquoi les conduire si loin; si vraiment on veut exterminer les Juifs, qu’est-ce qui empêche les Allemands de les tuer ici même? Tous ces bruits sont sans doute perfidement et intentionnellement répandus par les agents de la Gestapo dans le but de briser le moral des Juifs. C’est la guerre des nerfs déclenchée contre les Juifs. Ainsi se laissait-on bercer par des illusions trompeuses et endormait on la vigilance.

De Salonique, les nouvelles arrivent confuses et contradictoires. Un jour les «Transports» continuent régulièrement. Un autre jour les «Transports» n’ont plus lieu, ils se sont arrêtés: les Allemands n’ont pas l’intention de vider complètement Salonique de sa population juive. Dans l’ignorance de la réalité, nous nous donnons des explications toujours favorables à nos désirs.

Et les Juifs de Démotica, eux, seront-ils déportés? Personne ne le sait. Les avis sont partagés; chacun émet une hypothèse. Démotica c’est la zone libre, c’est le Protectorat de l’Ebre. Là, les Allemands ne toucheront pas aux Juifs. Les Allemands, eux, sont d’une discrétion absolue. Bon nombre d’Allemands fréquentent en cachette des familles juives, mais aucun ne fait allusion à la déportation des Juifs; sauf un seul, Mr. von Salomon, de la Gestapo. Mr. von Salomon est l’ami de David Tarabulus; ce dernier parle parfaitement le Français et l’Allemand. Von Salomon parait se plaire énormément à sa conversation. Il va chez lui presque tous les soirs. Puis, le jour suivant, Tarabulus rapporte à un petit cercle d’amis la conversation qu’il a eue la veille avec von Salomon. Mais ce dernier, ne l’oublions pas, est un agent de la Gestapo. Pourquoi vient-il si assidûment chez un Juif? Ne vient-il pas, lui aussi, pour propager de faux bruits et faire la guerre des nerfs? De la part d’un Allemand, surtout d’un Allemand de la Gestapo, tout est possible. Aussi, dans ses conversations, Tarabulus est-il d’une extrême prudence. Il laisse parler von Salomon et parle lui-même très peu. Un jour, von Salomon lui annonce une mauvaise nouvelle, comme il dit: «Les Juifs de Démotica eux aussi seront déportés; il tient cela d’une source sûre. La seule chose que je puisse faire, ajoute-t-il, c’est de vous avertir 1-2 jours avant votre arrestation». Puis il continue «je crois que le plus dur3 pour vous sera le voyage; vous serez dans des wagons à bestiaux, fermés, jusqu’à 80 par wagon. Mais une fois arrivés à destination, vous ne serez pas aussi mal que vous pouvez le supposer. Vous y mènerez une vie certes difficile mais supportable».

Le lendemain, Tarabulus nous rapporte cette conversation si importante. Mais, comme toujours, nous supposons, les choses les plus contradictoires ; ne s’agit-il pas encore d’une machination allemande?

Ainsi, nous sommes jusqu’à la fin sourds à tous les avertissements. Ni l’article du «Donau Zeitung» annonçant l’intention formelle de l’Allemagne d’arrêter les Juifs de Grèce, ni la confidence imprudemment échappée à un officier de la Gestapo affirmant que les Juifs déportés sont tous exterminés, ni les révélations amicales de von Salomon n ‘ont pu être pour nous des tocsins d’alarme pour la gravité du drame en préparation. Mais aussi l’esprit humain se refuse à concevoir l’extermination totale d’une population innocente. Là fut notre erreur tragique et la cause principale, presque unique, de notre perte.

Chapitre III. L’Arrestation

3 Mai 1943. La veille au soir, von Salomon a averti D. Tarabulus que la commission pour les affaires juives et le train pour le «Transport» des Juifs de Démotica ont quitté Salonique. L’arrestation des Juifs est imminente. Le soir de ce même jour, la commission arrive. Le lendemain 4 mai 1943, le chef de cette commission, un S. D., réunit à la Gestapo tous les officiers Allemands présents à Démotica. Il y invite aussi le conseil communal israélite. «Il faut, dit-il, rassembler à la synagogue, dans l’intervalle d’une demi-heure, tous les Juif s mâles âgés de 15 ans et au-dessus. Ne craignez rien, ajoute-t-il, j’ai simplement à leur communiquer certaines choses, cela ne va pas d’ailleurs durer longtemps; ne prenez pas la peine de fermer vos boutiques, chacun pourra retourner de suite à ses affaires». Il a été d’une correction parfaite, presque affable. Une demi-heure plus tard, tous les Juifs sont présents à la synagogue, les élèves du gymnase4 y compris. De temps en temps l’Allemand a soin de demander si nous sommes au complet et lorsque finalement il s’en est bien convaincu, il ordonne que l’on ferme les portes de la synagogue, et d’un ton dur et impératif contrastant avec son affabilité de tout à l’heure, par l’intermédiaire d’un interprète, il nous tient son petit discours que trente minutes plus tôt il prétendait inoffensif:

«— A partir de ce moment vous êtes prisonniers. Tenez-vous bien tranquilles, car quiconque tentera une évasion sera immédiatement abattu par les postes qui entourent la synagogue. (Effectivement, en cet instant précis, comme au cinéma, les parages de la synagogue, jusque-là déserts, sont subitement entourés de tous les côtés par des postes nombreux). Vous serez transportés à Salonique pour y travailler. La nourriture pour le trajet vous sera assurée par votre propre communauté (quel cynisme allemand! Il n’y a plus de communauté, tout le monde est enfermé, la communauté ne peut absolument rien, les Allemands le savent très bien, mais ont-ils besoin de se faire du souci que les Juifs aient ou n’aient pas à manger dans le train?) Chacun de vous va écrire immédiatement quelques mots à sa femme pour qu’elle prenne les objets qui vous sont nécessaires et surtout (il élève la voix et martèle les mots) tout l’or et tous les joyaux, car là où vous irez vous en aurez besoin. Vos femmes et vos enfants doivent être à la synagogue au plus tard dans une heure».

Une heure plus tard, tous les Juifs de Démotica, femmes, enfants, jeunes, vieux, sont rassemblés à la synagogue. On est, si je ne me trompe, quelques 740. Dans l’après-midi, tous les Israélite de Néa-Orestias, conduits en camions, sont eux aussi parqués dans notre synagogue.

Chapitre IV. Le transport Démotica - Salonique

Cinq Mai 1943, c’est le départ, le «Transport» vers 11heures du matin, le défilé s’ébranle. On le dirige vers la gare. Les Allemands déjà sont moins corrects et commencent à montrer ce qu’ils n’ont jamais cessé d’être: des brutes et des barbares. Pour un rien, ils tapent à coups de matraque. Moi-même je reçois sur la tête un coup de massue qui me laisse étourdi pendant quelques minutes. Ils tirent des coups de l’automatique à l’intérieur même de la synagogue, pour hâter soi-disant les retardataires: en réalité pour semer la terreur. Un S.S. bien dressé (et qui peut bien douter qu’ils ne le sont pas tous) se doit de n’avoir aucun respect pour la croyance et la foi des autres, ni pour les sanctuaires. Chacun de nous, jusqu’au plus petit enfant, emporte sur son dos un bagage quelconque. À ce moment, et soi-disant par hasard, le métropolite avec son grand courage qui ne le quitte pas, traverse le quartier israélite. Personne ne se méprend sur le motif réel de sa promenade. Les israélites comprennent bien que c’est pour les saluer et leur témoigner sa sympathie qu’il est descendu en ville. Plusieurs, en guise de remerciement lui baisent une dernière fois la main.

Dès cet instant, nous ne nous appartenons plus ; nous sommes des esclaves ; moins que des esclaves. Un esclave peut parfois tomber sur un maître compatissant: mais des Allemands que peut-on attendre sinon la confirmation de la fureur teutonique, brutalisant les gens jusqu’à les assommer.

A la gare, le train est prêt. Au fur et à mesure que les déportés arrivent, ils sont entassés dans les wagons. Dès qu’un wagon contient 70 à 80 personnes, on le ferme à double tour pour passer en vitesse au wagon suivant. Mon père qui nous a devancés un peu en chemin dès son entrée dans la gare, est poussé dans un wagon qui est immédiatement refermé sur lui. Comme bagage, il a tous les pains pour notre voyage, rien que des pains. À notre tour, ma femme, mes enfants et moi-même arrivons à la gare ; on nous pousse dans un autre wagon. Ainsi durant tout le trajet de Démotica à Salonique qui dure plus de trois jours, nous n’avons pas de pain. Heureusement, des compatriotes qui voyagent dans le même wagon nous en fournissent. Dans les wagons la vie tout de suite s’organise ; chacun s’installe comme il peut la plupart restent assis sur leurs bagages. Les wagons, naturellement, sont hermétiquement clos, on n’a de lumière que par les petites ouvertures aménagées une à droite et une à gauche. Ces ouvertures sont tout en haut des parois, ce qui complique d’autant la manœuvre consistant à vider au dehors les pots de nuit. Par ces ouvertures, quand le train s’arrête dans une station, un S.S. s’amuse à lancer des pierres, sans rime ni raison ; et comme les wagons sont bondés de gens pressés les uns contre les autres, le S.S. a toute garantie de réussir une tête. Mais, il faut reconnaitre son impartialité et lui rendre justice: il s’évertue à ne mécontenter personne; consciencieusement, tous les wagons, à tour de rôle, reçoivent leurs pierres.

A toutes les stations les habitants nous témoignent leur sympathie. Est-ce la haine commune de l’Allemand barbare qui provoque ce rapprochement des autres peuples? Beaucoup de gens nous sollicitent du regard et vont au-devant de nos désirs. C’est surtout du manque d’eau que nous souffrons; on nous en apporte partout des seaux pleins. Je n’oublierai jamais le dévouement de l’adjudant de gendarmerie Lambros Mihalopoulos et de ses hommes à la station de Mouriés, allant de wagon en wagon s’enquérir de nos besoins. Pendant des heures et des heures, ils ne s’occupent que de nous. Infatigables, ils nous apportent dans un va-et-vient continuel de l’eau, du pain, du fromage, des bougies, etc… A la tombée de la nuit, les Allemands convoyant le train défendent à quiconque l’approche des wagons; dès qu’ils aperçoivent une ombre près du train, ils tirent dessus. Malgré ce danger mortel, l’adjudant et ses gendarmes continuent dans l’obscurité, et au risque de leur vie, à nous porter encore de l’eau et des vivres. Dans le wagon faisant suite au nôtre, un vieillard se trouve mal. On a pu se procurer une ampoule d’huile camphrée, mais on manque dé seringue pour faire l’injection. Albert, le gendre du malade sait que je me trouve dans le wagon contigu et que j’ai une seringue sur moi. À voix basse, pour ne pas être entendu des Allemands, il supplie un gendarme de me demander la seringue. Mais à l’instant même où celui-ci tâtonne dans l’obscurité et essaie de remettre la seringue, Albert, dans le but d’éclairer le gendarme, commet l’imprudence d’avancer à travers l’ouverture du wagon une allumette enflammée. Immédiatement une décharge de l’arme automatique des Allemands fait reculer le gendarme qui l’échappe de justesse. Puis, me rendant la seringue:

«— Docteur, reprenez votre seringue, me dit-il, j’ai failli être tué par l’imprudence de votre camarade».

Je pensais que l’épisode était terminé. Deux minutes plus tard, j’entends du dehors le même gendarme m’appeler à voix basse:

«— Docteur, docteur, donnez-moi la seringue, je la passerai au malade, je leur recommanderai de ne pas allumer cette fois».

J’avais les larmes aux yeux. De pareils hommes font le plus grand honneur à leur pays.

Chapitre V. Le Ghetto de Salonique

Dimanche matin 9 Mai 1943, nous sommes en gare de Salonique. On ouvre les portières des wagons et en vitesse, schnell, schnell, on forme une colonne qu’on dirige vers le quartier Hirsch transformé en ghetto. Deux ou trois familles sont installées dans une même chambre. La nourriture y est assurée par la communauté ; on distribue une soupe midi et soir. La synagogue de ce quartier est transformée en une espèce de bureau ; on dirait une banque avec une multitude d’employés, de machines dactylographiques, etc. Tous les déportés doivent s’y rendre pour s’y faire enregistrer et avoir leur numéro.

De plus, tout l’argent dont on dispose doit y être versé contre un chèque en zlotis. Tout le monde est porteur d’un zloti, on en aura besoin en Pologne! En Pologne, naturellement, aucune autorité ne s’est jamais inquiétée ni des chèques, ni des zlotis. Les Allemands croient faire montre de finesse, alors même qu’ils mettent l’empreinte du sceau de leur esprit le plus lourd. Ils ne négligent aucune occasion de se moquer, à leur façon, des Juifs, même au moment de les assassiner. Tous sont obligés de se faire coudre sur la poitrine l’étoile de David, en étoffe jaune. Beaucoup de déportés sont conduits dans un bureau spécial où ils sont fouillés minutieusement et débarrassés, sans une quittance, de toutes les pièces d’or. J’ai pu voir dans ce bureau une quantité de métal jaune telle que je n’en avais jamais vu auparavant. Tous ces tripotages se font exclusivement par des Juifs, on oublie par instants l’existence des Allemands. Mais naturellement, les opérations sont faites sous leur contrôle et pour leur compte exclusif.

Dans le ghetto, la vie est réglementée par des lois et des canons rigides. Toute la journée, ou presque, on doit être enfermé chez soi. On ne peut circuler dans les rues qu’à telle ou telle heure. Il est rigoureusement défendu, sous peine d’être rudement passé à tabac et d’être ensuite emprisonné, de sortir en dehors de l’heure prescrite. Non pas qu’on ait fixé un horaire à l’avance et que l’on sache à quoi s’en tenir ; tout change à chaque instant, suivant le bon plaisir de la milice juive du camp. Tout est d’ailleurs réglé et annoncé par des clairons: ce clairon annonce l’heure de distribution de la soupe; cet autre son veut dire qu’on peut sortir librement dans les rues, ou rentrer d’urgence à la maison.

J’ai peine à me rendre à la réalité. Je me frotte les yeux. Est-ce que je rêve? Ou bien, peut-être, durant des heures me suis-je perdu dans la lecture de quelques œuvres de Zangwill ou d’un autre auteur Juif narrant la vie dans les ghettos du moyen-âge? Est-il possible que de nos jours, époque des avions ultra-rapides et de la radio, diffusant partout dans le monde l’idéal de liberté et de libre pensée, des gens qui tout à l’heure étaient libres et indépendants, soient maintenant embrigadés et contraints d’obéir, malgré leur répugnance manifeste, à des commandements absurdes et d’un autre âge? Est-ce que je rêve? Mais non, il faut se rendre aux faits quelque amère que soit la réalité: les clairons retentissent constamment et déchirent nos tympans de leurs sons aigus pour nous enlever nos dernières illusions.

Chapitre VI. Le Transport Salonique - Birkenau

…Lundi 10 Mai. De très bonne heure les clairons nous réveillent ; il faut se rendre à la gare, c’est le départ pour la Pologne. Notre «Transport» Démotica-Orestias qui compte 1070 personnes est complété par des Saloniciens. À la gare, c’est le même procédé qu’à Démotica, dès qu’un wagon est bondé, on le referme immédiatement et l’on passe en vitesse au wagon suivant. Mais ici, les Allemands montrent encore plus de décision et de dureté. Des officiers, le revolver au poing, menacent constamment la foule. De temps en temps des coups de feu retentissent. C’est qu’il faut faire vite, schnell, toujours plus «schnell». Serait-ce que pour les Allemands, l’issue favorable de la guerre dépendrait surtout du schnell des Juifs? C’est la question qu’on ne peut s’empêcher de se poser. Le «transport» est convoyé par des agents de la Schupo; ils sont bien moins rudes que les S.S.

Le train s’arrête à une petite station. Deux schupos visitent successivement tous les wagons à la station suivante: on doit remettre toutes les pièces d’or et tous les bijoux: on fera un contrôle serré et celui qui sera pris avec de l’or ou des bijoux sur lui, sera impitoyablement fusillé sur place. Dans tous les wagons on ramasse de suite l’or et les bijoux. Certains préfèrent ne pas les remettre aux Allemands et les lancent dans les champs à travers les fentes des wagons. Le jour suivant, nouvelle visite: cette fois on doit livrer toutes les montres. Un autre jour, chaque wagon doit fournir aux Allemands dix pièces de savon. Le jour d’après ils s’attaquent à nos vivres, on doit leur remettre des figues et des raisins secs. Ainsi, régulièrement tous les jours, ils exigent quelque chose de nous. Naturellement, il n’y a pas à discuter, il faut s’exécuter sans aucune objection. Ces bandits opèrent pour leur propre compte; en escamotant les biens des Juifs, ils volent leur propre gouvernement qui, avant d’assassiner les Israélites, s’est proclamé aussi leur héritier. Mais le pillage est d’une telle envergure, qu’i y en a pour tout le monde.

Tous les deux jours, le train s’arrête devant quelque prairie: on ouvre les portières des wagons, tout le «Transport» s’éparpille dans les champs. Hommes et femmes satisfont leurs besoins naturels, côte à côte, sans aucune gêne. La nécessité et les malheurs communs en ont fait une seule et même famille.

{Durant un de nos arrêts dans les champs, je rencontre mon ami X. Nous échangeons à la hâte nos impressions du dramatique voyage. --- "Dans mon wagon me dit mon ami X, la situation est horrible : les fenêtres de ventilation ne sont pas libres comme dans les autres wagons; elles sont fermées par des plaques en tôle percées de trous minuscules; impossible de vider par là les pots de nuit. Forcément on essaye de verser les selles au dehors par la seule issue accessible : par les étroites fentes du bas des portières. Les ébranlements du train en marche font verser une bonne partie du contenu des pots à l'intérieur du wagon, et le reste forme à l'extérieur et tout le long des portières des stalagtites de matières. L'atmosphère dans les wagons est nauséabonde. Et, par dessus tout, les S.S. du convoi, sarcastiques, ne cessent de nous importuner en nous répétant avec mépris : on voit à la vérité que vous n'êtes que de sales Juifs.}

Nous sommes dans une petite station d’Autriche. La portière de notre wagon s’entrouvre et un schupo demande le médecin: «Docteur une femme est en train d’accoucher et vous réclame». Il me conduit vers la quelle du convoi et m’enferme dans le wagon de la femme en travail. C’est une primipare, toute jeune. Comme tous les autres wagons, celui-ci aussi est bondé d’internés. L’accouchement a lieu dans des conditions déplorables, devant les regards de tous les habitants du wagon, hommes, femmes et enfants. Heureusement tout se passe bien et quelques heures après un bébé, un garçon voit le jour. La famille de l’accouchée est toute heureuse et distribue des sucreries. Comment pouvait-on se douter que deux jours plus tard, la jeune maman, le bébé et les trois quarts de l’assistance passeraient par la cheminée d’un des crématoria de Birkenau!

Chapitre VII. Arrivée à Birkenau

16 Mai 1943. Nous sommes au terme de notre voyage. Le train s’arrête devant un quai en planches. À travers les ouvertures des wagons, on aperçoit des gens portant des costumes rayés bleu et blanc. On remarque de suite qu’ils ne font rien de leur propre volonté ; ils se meuvent et agissent au commandement de l’un d’eux. À un moment donné, ils grimpent sur les wagons, en ouvrent les portières et schnell, ils nous empoignent et nous poussent dehors. Il est défendu d’emporter quelque chose avec soi. Les bagages dont le transport fut si pénible jusqu’ici ; les vivres dont on usait avec parcimonie, (certains d’entre nous, par prudence n’osaient pas manger à leur faim durant le voyage afin de faire quelques réserves pour les premiers jours de notre établissement en Pologne.) Tout, absolument tout doit être abandonné. Les gens en rayé qui ne nous parlent que par mimique (il leur est sévèrement défendu de s’entretenir avec les nouveaux arrivants) se chargent de descendre les bagages sur le quai. On nous range par cinq, femmes d’un côté, hommes de l’autre. Dans la foule je perds de vue ma femme et ma fillette. Je ne devais plus jamais les revoir. On nous fait défiler en vitesse, comme toujours, devant un groupe d’officiers et de sous-officiers. L’un d’eux sans proférer une seule parole, du haut de l’index, fait un triage rapide. C’est, on l’apprend plus tard, le Lager-Arzt, le médecin du camp. Ici on l’appelle l’Ange de la Mort. Il sépare les hommes en deux groupes: les jeunes et forts, seuls aptes au travail, d’après la conception allemande; et les vieux, les enfants au-dessous de 15 ans, les malades soi-disant inaptes au travail. Ces derniers sont immédiatement montés en voiture et transportés quelque part. Où? Personne ne le sait encore. Pour les femmes, on procède de même. Les vieilles, les malades, les femmes quoique jeunes et bien portantes mais ayant des enfants au-dessous de 15 ans, ces enfants eux-mêmes, sont installés sur des camions. Les jeunes et sans enfants sont seules reconnues aptes au travail et forment un groupe séparé.

On se met en marche, toujours par cinq, les hommes sont conduits au Lager des hommes, les femmes au Lager réservé aux femmes. On ignore encore en ce moment que personne ne reverra plus sa famille.

Arrivés au Lager, nous sommes introduits dans une baraque en planches: c’est le Block, comme cela s’appelle dans le camp. Les Blocks sont alignés des deux côtés de la route. Chacun peut avoir 40 mètre sur 12. Pas de fenêtres aux parois, la lumière s’infiltre par des fentes aménagées près du toit. Ce n’est naturellement pas un hasard de la construction; non, mais bien intentionnellement calculé. De temps en temps les habitants de chaque Block sont consignés dans leurs baraques respectives, portes hermétiquement closes. Toute circulation dans le Lager est interdite aux déportés sous peine de mort: c’est le «Block-sperre».

Dès que le gong annonce le Block-sperre, d’urgence tous les détenus s’enferment dans les baraques. Le son du gong résonne dans les cœurs avec des notes sinistres. Que se passe-t-il? Les S.S. préparent-ils un assassinat en masse? On ne peut absolument rien savoir de ce qui se fait au dehors, de ce qui arrive dans les Blocks voisins, dont on n’est pourtant séparé que d’une vingtaine de mètres.

Nous n’avons, je l’ai dit, aucun bagage avec nous ; à la gare les gens en rayé nous les ont soustraits pour les remettre aux Allemands. À peine arrivés au Block, nous défilons devant un ancien détenu gradé, un Capo, assis devant une table. Derrière lui, se tient debout un S.S. Nous devons nous présenter les poches retournées et de plus le Capo fouille tous les nouveaux arrivants. Tout est enlevé et déposé sur la table: pièces de monnaie, montres cachées, bague d’alliance, porte-plumes, couteaux, etc… jusqu’aux cigarettes. On n’a droit qu’à des poches complètement vides. Le S.S., et c’est leur tactique de toujours, ne s’intéresse directement pas du tout à ce travail; on dirait qu’il se trouve là comme par hasard et ce spectacle semble l’amuser. Puis, la fouille finie, il emporte tout le fruit du brigandage pour le remettre à ses chefs.

Maintenant nous devons défiler devant les Aufnahme Schreiber ; ce sont les scribes chargés de la réception et de l’enregistrement des «Transports». Chaque détenu remplit un formulaire en déclinant son identité, et reçoit son numéro. Dans les Lager allemands il perd de suite son individualité, il n’est qu’un numéro. Mais, je crois, que de tous les Lager, seulement à Auschwitz-Birkenau les numéros sont marqués par tatouage sur l’avant-bras de chacun. J’ai le No. 122274 et nom fils qui me suit reçoit le No. 122275. Ce tatouage nous inquiète énormément ; il fait sur nous la plus pénible impression. Chacun de nous est obligé de s’avouer dans le plus profond de son être conscient et avec amertume, qu’à partir de cet instant il est complètement assimilé à une bête.

Vers deux heures de l’après-midi, on nous sert pour la première fois la soupe: un litre d’eau dans laquelle nagent des bouts de pomme de terre et de rutabaga. Pas de cuillères, on boit la soupe à même la gamelle. Les gamelles elles-mêmes ne sont pas suffisantes; il faut attendre que les uns finissent leur repas pour avoir une gamelle vide. Ceux qui mangent sont d’ailleurs continuellement harcelés par les cris des Vorarbeiter (surveillants du travail) schnell, schnell, pour qu’ils avalent leurs soupes le plus tôt possible, quoique parfois brûlantes, afin qu’ils libèrent leurs gamelles et les passent aux autres camarades. On n’a naturellement pas la possibilité ni le temps de laver sa gamelle; la même déjà sale, doit servir six, sept fois à des détenus différents.

Le repas terminé, apparait Léon Yahiel. C’est un ancien du Lager, il est déjà ici depuis 2-3 mois et il a un poste. Il nous tient une petite harangue: «Mes amis, dit-il, ici vous devez tout oublier, oublier votre passé, oublier Salonique (en ce moment la plupart des Juifs du Lager sont de Salonique), oublier vos familles, vos femmes, vos enfants. Il vous faut vivre rien que pour vous-mêmes, et tâcher de tenir le plus longtemps possible. Ces quelques paroles nous plongent dans le plus grand désespoir. Ne plus songer à nos familles? C’est donc qu’on ne nous les rendra plus! Les esprits se troublent; Yahiel n’est-il pas lui aussi, de gré ou de force, à la solde des Allemands? Il, a dû sûrement être ainsi instruit par les Allemands pour briser nos nerfs. Il est impossible qu’un jour prochain nous ne retrouvions pas nos familles. Nous séparer définitivement d’elles? Non! une sanction pareille, sans avoir rien fait pour la mériter, sans aucune provocation n’est humainement pas possible. Ainsi pensent tous les détenus, malheureux que nous sommes! Nous ignorons en cet instant que nos femmes, nos enfants, nos mères, nos pères n’existent déjà plus. Arrivés seulement ce matin pleins de santé, tout à la joie de vivre, ils sont déjà réduits en fumée et en cendres….

Chapitre VIII. Les Complets

Dans l’après-midi commence la désinfection. Nous sommes conduits, toujours par cinq, à la salle des douches. Dans l’antichambre après le rasoir les ciseaux allègent copieusement nos cheveux. Puis nous sommes débarrassés de nos habits. Les vêtements de tous les détenus sont entassés pêle-mêle et forment une petite montagne. Impossible de retrouver ses effets respectifs. Cela n’a d’ailleurs pas d’importance. Après la douche nous recevons un autre costume: le complet du camp.

Ce sont des pièces ignobles et ridicules. Un tel reçoit une veste très courte et très étroite et un pantalon immense ; un autre reçoit des vêtements tout usés et déchirés ; presque tous sont sans boutons. Les vestes portent sur le dos une grande croix rouge ; sur le dos également un grand carré de tissu est remplacé par un morceau d’étoffe rayée bleu et blanc. Sur la poitrine, à la place du cœur s’étend une bande horizontale de toile blanche qui recevra le numéro d’immatriculation. Dans le coin droit de cette bande un triangle rouge, vert ou noir, suivant qu’on est dans le camp pour délit politique, de droit commun ou pour sabotage ; pour les Juifs, l’étoile de David en rouge et jaune. Sur les triangles, une lettre majuscule pour différencier les nationalités: G pour les Grecs, F pour les Français, R pour les Russes, etc… Et, si l’on a des punitions spéciales, des bandes rouges, des cercles rouges devant et derrière en supplément. Le pantalon porte latéralement de haut en bas une large bande de peinture. À droite, au-dessus du genou une bande avec des numéros, le triangle en couleur de qualité avec la majuscule de nationalité.

Les Allemands ont poussé jusque dans les camps leur amour des uniformes et des décorations ; mais ici dans un sens pitoyable et ridicule. Tous les détenus, en sortant de la désinfection, ainsi travestis, sont déjà méconnaissables ; ils ont tous l’air d’être tout d’un coup promus généraux, mais des généraux ignobles et ridicules. Ainsi arrivés au camp de concentration ce matin seulement, avec un tas de bagages, de vêtements, d’objets de literie, d’ustensiles de cuisine, de vivres, etc… nous sommes actuellement allégés de tout, et mis à nus, complètement à poil. Rien ne nous appartient plus. Nous ne possédons plus que les six pièces distribuées à la désinfection et qui constituent désormais tout l’avoir, toute la richesse d’un interné: la chemise, le caleçon, la veste, et la Mütze (la casquette). Pas de flanelle, pas de chaussettes, pas de mouchoir, pas de serviette. Quand un détenu se lave, il s’essuie sur sa chemise; d’autres préfèrent la casquette. De ce complet, la pièce la plus importante est la Mütze: il a un emploi multiple. D’abord et en premier lieu, son rôle de beaucoup le plus important pour les chefs qui nous commandent, c’est que c’est une… Mütze. Celui qui est passé par un camp de concentration allemand, seul, se rend compte de l’importance de la Mütze en tant que …Mütze. {La Mütze n'est-elle pas le symbole tangible de notre esclavage? Dès qu'un S.S. approche, il faut nous découvrir: Mütze ab! Si l'on ne se découvre pas devant un S.S., soit qu'on ne l'ait pas aperçu, soit qu'on ait oublié, il est capable de tuer par des coups; par contre, jamais un S.S. ne vous rend le salut.

Dans le Lager tout débute au commandement "Mützen-ab" et "Mützen-auf" et jusqu'un tel point qu'il nous semble que si la casquette n'existait pas, il aurait fallu absolument l'inventer, rien que vous faire "Mützen-ab" et "Mützen-auf".}

Tout se fait au commandement du Mützen ab, Mützen auf. {Aussi, durant} Des heures entières (lorsqu’on ne travaille pas naturellement, et qu’on jouit soi-disant du repos) des Capos et des Block altester sont capables de vous retenir dans les rangs à faire l’exercice du «Mützen ab» et du «Mützen auf».

Puis, très loin, viennent les autres fonctions de la Mütze; c’est naturellement le couvre-chef; puis c’est l’essuie-mains; c’est aussi très souvent l’assiette toute prête du détenu, quand on distribue des pommes de terre bouillies, par exemple.

Chapitre IX. La Ration

Après la douche, on rentre dans le Block. On distribue la ration du jour: 300 grammes de pain, un petit bout de saucisson: qui est remplacé parfois soit par 30 grammes de margarine, dont les Stubendienst ont soin de voler la moitié, soit par une cuillerée de marmelade. Pendant deux années de Lager, nulle variation dans l’ordinaire. Le matin, café; c’est une mixture brune, insipide, presque toujours sans sucre; à midi, la soupe, toujours la même, ou presque: un litre d’eau avec quelques pommes de terre, ou quelques carottes, ou plus souvent du rutabaga, rarement de l’orge mondé, plus rarement encore des petits pois Le soir, le pain et suivant le jour, tantôt le saucisson, la margarine, la marmelade; tantôt un petit bout de fromage écrémé et puant. De temps à autre, le café est remplacé par du lait, du lait ersatz, car il est totalement écrémé et aigri. Au lendemain de la distribution tout le monde a la diarrhée. Le bout de viande auquel nous avons apparemment droit de temps en temps, est volé à la cuisine par les «Proeminenten», les privilégiés, Capos et Blockältester. {Le soir, on distribue aussi le "thé", un litre pour cinq prisonniers; c'est une infusion noire, faite avec des feuilles d'on ne sait quels arbres.} Deux fois par semaine on a droit à un supplément de pain et de saucisson, c’est le «Zulage». Ces quelques articles constituent à eux seuls toute la richesse alimentaire des Lager. Avec le temps, on oublie jusqu’à l’existence d’une multitude d’aliments de la vie libre, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des pâtisseries et même des simples haricots. De là les cas si fréquents et si rapides d’avitaminose, de scorbut, de misères physiologiques, œdèmes cachétiques se terminant presque toujours par la mort. C’est, on peut le croire, une des formes d’exécution scientifiquement étudiée et systématiquement pratiquée par les commandants des Lager allemands. Du reste, les internés israélites n’ont pas le temps d’aboutir à cette extrême cachexie; car dès qu’ils commencent à flancher ils sont pris dans une «Selection» et envoyés au four crématoire5.

Chapitre X. Les Bucks

Les lits sont appelés ici «Buck». Ce sont de grandes couchettes en planches mobiles, non clouées, à trois étages. Assez souvent les hommes du troisième sont précipités au second et même au premier étage, les planches s’étant déplacées. Dans chaque étage six détenus peuvent coucher serrés les uns contre les autres; mais huit, neuf et même plus y sont entassés, suivant l’effectif du Block. Pas de paillasse, on dort sur le bois. Pour se couvrir, une couverture par personne. Dans les Buck, impossible de se tenir assis, les distances séparant les étages les uns des autres n’étant pas suffisamment grandes. Le repas du soir, on le prend au lit dans la position demi-allongée.

Le matin, à 4h 30, on est réveillé par des clameurs retentissantes, de formidables «aufstehen»… Ces hurlements sont le plus souvent accompagnés, pour les rendre efficaces, de coups de bâton assénés avec vigueur et sans indulgence, de préférence sur la tête. En vitesse il faut sortir dehors, se ranger par cinq devant le Black, à l’Appell-Platz. Si on ne se rend pas assez vite, c’est une grêle de coups de bâton, toujours sur la tête. Puis, une fois les rangs formés, on a tout le loisir d’attendre une heure et davantage. C’est un principe essentiel des Lager et qu’on apprend par l’expérience, l’expérience des coups: au commandement d’Eintreten (alignez-vous) il faut s’exécuter en toute hâte, quitte à attendre ensuite des heures entières.

Chapitre XI. Premiers tourments

Depuis une semaine déjà nous sommes à Birkenau. Moi-même je n’ai travaillé comme ouvrier que les trois premiers jours. Comme médecin, je suis maintenant retenu au Block dans la journée pour les corvées. Aussi j’ai l’occasion de faire des connaissances parmi le personnel du Block.

Durant la nuit, personne n’est autorisé à sortir du Block, sous quelque prétexte que ce soit ; et à l’intérieur du Block il n’y a pas de latrines. On est libre d’aller pisser, chier, jusqu’à l’heure du gong du coucher ; mais, dès que le gong sonne, les portes du Block sont refermées, on ne peut plus pisser que le lendemain.

Au milieu de la nuit je suis réveillé en sursaut par des cris sauvages, désespérés… docteur, docteur, lève-toi, vite, on me tue.. C’est mon beau-frère Salomon, qui couche également dans mon lit laminé contre le mur, qui crie dans le couloir. Je me lève immédiatement et cours dans le couloir ; j’y aperçois le gardien du nuit, le «Nachtwache» Montag giffler, battant impitoyablement mon beau-frère.

— Je t’en supplie Montag, cela suffit, pitié, c’est mon beau-frère…

— Mais, docteur, tu ne sais pas ce qu’il a fait, c’est formidable. J’ai remarqué la nuit dernière que quelqu’un avait pissé, là, contre le mur. Je ne pouvais pas savoir qui c’était. Mais, cette nuit, j’ai surveillé et je l’ai attrapé: c’est lui, il a pissé de nouveau…

Il assène encore quelques gifles. Salomon, tout en encaissant les coups, proteste énergiquement.

— Non, je n’ai pas pissé.

Finalement, j’entraîne Montag au loin et je retourne vers mon beau-frère.

— Salomon, es-tu un gosse pour faire cela? Ne sais tu pas qu’ici on tue pour un rien? Pourquoi as-tu pissé?

— Écoute, me dit-il, non, je n’ai pas pissé… Mais, la nuit dernière, et cette nuit aussi, j’ai eu dans le ventre des coliques insupportables ; alors… et la nuit dernière, et cette nuit j’ai chié contre le mur. C’est un procédé tout de même moins répugnant que de chier dans les gamelles à soupe, comme font tant d’autres.

On voit venir un S.S. ; c’est le Kommando-Führer. Avant même qu’il soit en vue, Capos et Vorarbeiter redoublent de zèle «Arbeiten» schnell, schnell… Les coups tombent plus dru. À leurs coups s’ajoutent tout à l’heure ceux du Kommando-Führer lui-même. Le travail consiste essentiellement en travaux de terrassement. Birkenau est un des Lager dépendant d’Auschwitz, dont il est séparé d’environ 3 kilomètres. À des distances plus ou moins grandes il y a d’autres Lagers: Yawischowitz, Yanina, [Buna,] Yovarzna, etc… Dans certains de ces Lager il y a des mines de charbon; dans d’autres il y a des fabriques. À Birkenau il n’y a rien; et pourtant c’est un des camps les plus importants de toute l’Allemagne dès qu’on l’envisage sous le prisme de la conception nazie du nouvel ordre européen. Il justifie amplement son existence pour le but dans lequel il a été créé: c’est le grand camp d’extermination de l’Allemagne hitlérienne; d’abord et surtout extermination préméditée, calculée, systématique de tous les Juifs et puis, à un degré bien moindre, extermination des Aryens que les nazis considèrent comme leurs ennemis et dont ils veulent se débarrasser en douce, en toute discrétion, loin des villes où des exécutions en masse ne peuvent passer inaperçues et soulèveraient d’horreur les populations. À Birkenau tout ce travail macabre s’exécute en silence: pas un bruit pas un sanglot, pas un soupir, pas une trace de sang. On est garanti du secret absolu. Birkenau est une fabrique monstrueuse imaginée par des cervelles allemandes, qui engloutit des gens vivants et les sort par la cheminée réduits en fumée. Trop souvent hélas, l’infernale usine travaille à plein rendement; probablement 15 000 malheureuses victimes disparaissent tous les jours de la surface de la terre.

Chapitre XII. Les «Lager» de Birkenau

Birkenau lui-même est un groupe de camps séparés les uns des autres et désignés chacun par une lettre de l’alphabet ; Lager A, B, C, D, E, F, G, etc… et deux Lager pour femmes, «Frauen-Lager». La construction d’une infinité d’autres Lager est projetée. {Pour qui donc va-t-on construire tous ces nouveaux Lager? Quelles futures victimes, en transit pour les Crématoria vont-ils provisoirement héberger? Ils ne seront certainement pas construits pour des Juifs; l'extermination des Juifs que Hitler a en son pouvoir avance rapidement et se trouve presque vers la fin; et les installations actuelles de Birkenau se sont avérées suffisantes pour l'assassinat dans le secret et en silence de plusieurs millions d'individus. Et, si l'agrandissement en voie d'exécution du Camp servira, comme tout semble l'indiquer, à l'extermination dans la même proportion que Birkenau actuel, on est pris d'hallucinations rien que de songer aux millions d'êtres humains, cette fois sans doutes Ariens, que les Nazis se proposent de tuer chaque année.} [On en aperçoit pour le moment les clôtures par des colonnes en béton.]

Le Lager A, s’appelle aussi «Quarantaine-Lager», le «B», réservé aux familles juives tchèques, c’est le «Familien-Lager» ou «Tchechischer-Lager», le «E» habité par les Tziganes, c’est le «Zigeuner-Lager», etc… Chaque Lager est entouré par un fossé large et profond, formant une espèce de canal encerclant le camp sur tous les côtés. Derrière le fossé, soutenu par des colonnes en béton, il y a un mur de fils de fer barbelés, de trois mètres de hauteur environ; un courant électrique à haute tension les traverse. Le moindre contact provoque la mort immédiate par électrocution. Chaque 30-40 mètres, tout le long des fils barbelés, il y a des miradors; ce sont des minuscules baraques en planches s’élevant à 4-5 mètres au-dessus du sol; on y accède par une échelle. Dans chaque mirador veille un SS armé d’un fusil et d’une mitrailleuse. Durant la nuit, tout le long des fils barbelés brillent une infinité de lampes électriques et ici là des ampoules électriques rouges. Quand on s’oublie et qu’on rêvasse on se croit dans une foire-exposition. Si l’on coupe un des fils barbelés, la lampe rouge du secteur correspondant s’éteint, c’est le signal d’alarme pour les S.S. des miradors. Ainsi donc les internés sont bien gardés; toute tentative d’évasion à travers les fils de fer, le jour ou la nuit est vouée d’avance à un échec certain. Et [l’idée] {la pensée} ne peut nous quitter qui nous fait demander: «Pourquoi donc toutes ces précautions? Sommes-nous donc tellement dangereux pour les Allemands? Et pourquoi?» Nous l’ignorons. Mais la conviction envahit puis sature tout notre être que nous ne sortirons jamais d’ici; nous sommes des condamnés à mort.

On entre et on sort du Lager par une seule porte. Devant cette porte il y a une baraque abritant les S.S. de contrôle. La nuit la porte est fermée, toute communication entre le Lager et le dehors est interdite. Durant le jour, la porte est ouverte ; mais devant la baraque se tient en permanence un S.S. de service qui note sur le registre les entrées et les sorties du Lager. Ainsi, à tout moment est connu le chiffre exact des détenus qui se trouvent dans le Lager. Quand les Kommandos sortent pour se rendre au travail, ils forment une colonne, par cinq, Capo en tête. Arrivés à quelques mètres de la porte, le Capo commande: «Mützen ab,» puis Halte!» Pendant que tout le Kommando s’arrête figé au garde-à-vous, le Capo fait son rapport à l’S.S. de service: le prisonnier (Haftling) numéro tel (il se désigne lui-même) accompagnant un tel chiffre de prisonniers va se rendre pour tel travail à tel emplacement etc… Des yeux, le S.S. compte les hommes, en inscrit le nombre sur son registre et fait signe qu’on peut passer. Il arrive parfois que le Capo, soit par étourderie, soit par inexpérience, fasse mal son rapport! par exemple, au lieu de dire tant de prisonniers, il dit tant d’hommes. Le S.S. le renvoie brutalement en l’engueulant. Le Capo n’a pas d’autre ressource que de faire rebrousser chemin à son Kommando d’une cinquantaine de pas, de le ramener devant la porte et de refaire son rapport. S’il a le malheur de ne pas rectifier son erreur, cette manouvre de va-et-vient devant la porte du Lager peut se répéter cinq, dix fois et plus: jamais un S.S. ne peut se rabaisser jusqu’à indiquer en quoi le rapport pèche contre le règlement; mais la joie intime et cynique d’un S.S. consiste justement à profiter de toute occasion pour faire souffrir les prisonniers; est-il permis à un S.S de jamais avoir un élan de pitié pour secourir un interné? Qu’il neige ou qu’on ait les pieds, les mains et les oreilles gelés, c’est égal; en passant la porte du Lager, toutes les têtes doivent être découvertes et le rapport doit être fait bien en règle.

Chapitre XIII. Le Travail

Le lendemain de notre arrivée, nous sommes conduits au travail. Notre Kommando travaille dans un Planirium ; il s’agit de niveler la voie principale du camp. Arrivés au chantier, chaque détenu retourne de suite sa veste, le dos de celle-ci recouvre la poitrine et inversement la devanture passe en arrière ; il se boutonne sur le dos. Il saisit alors le bord avant de la veste le remonte vers le haut et forme ainsi, au niveau de l’estomac, une vaste poche qu’il remplit de matériel à transporter: terre, sable, boue, cailloux. Par rangées de cinq les prisonniers font ainsi toute la journée la navette d’un endroit à un autre distants de cinq, six, huit cents mètres. Et toujours schnell, schnell. Le Vorarbeiter ne vous quitte pas d’un pas. Il est fort adroit et pas du tout avare à distribuer des coups. Une seule brouette ferait le travail de dix hommes; mais dans ce camp-ci il n’existe pas de brouettes; ce serait un non-sens. Est-il logique de faciliter le travail des internés quand il s’agit justement de les tuer à la tâche?

Tout à coup, loin de nous, à quelques cinq cents mètres, nous voyons des détenus courir en désordre; ils se dispersent en vitesse dans toutes les directions. Ils courent tous, saisis de terreur. Les uns se cachent derrière les baraques, les autres gisent par terre. Mais que se passe-t-il donc? Nous l’apprenons bientôt. De loin nous apercevons un S.S., il est armé d’un manche de pelle; il tape sur tous ceux qui passent devant lui; sur ceux qui, chargés de terre se dirigent vers le chantier et sur ceux qui rentrent à vide dans la direction inverse. Mon fils et mon neveu sont sur la même rangée que moi. Arrivés à proximité de l’S.S. je leur crie de courir de toute la vitesse de leurs jambes. Le S.S. soulève sa massue et atteint mon neveu; il lui fait une large entaille au crâne. Ce jour-là l’Allemand laisse étendus sur le sol quinze blessés qu’il fallut transporter à l’hôpital.

Chapitre XIV. Les Stérilisés

C’est la nuit, dans la baraque. Je viens d’avaler mon repas et je me prépare à la seule douceur du camp, me mettre au lit. Soudain, un coup de sifflet. Instantanément un silence absolu plane dans l’air. Nous avons déjà appris que seul le chef de Block possède un sifflet et quand le Block-altester ordonne, il sait se faire obéir. Ne tient-il pas à la main une terrible cravache en cuir, le «Dolmetscher», l’interprète, qui sait se faire comprendre dans toutes les langues par des coups violents frappés indistinctement à droite et à gauche? Et puis, nul ne tient à faire connaissance avec la méthode de «25» sur le derrière: on empoigne le malheureux; on l’introduit la tête en avant et jusqu’aux jambes à l’intérieur du poêle en maçonnerie, les jambes pendantes au dehors, et on lui administre rudement 25 coups de fouet sur le derrière. Les hurlements du pauvre misérable s’éteignent à l’intérieur du poêle.

Dans un silence de mort, le Blockältester annonce: «que deux jeunes gens de 16 ans se présentent!» Il inscrit les numéros des deux garçons; puis il demande deux autres de 17, deux de 18 ans, etc… jusqu’à compléter un liste de cinquante sujets. Personne ne sait de quoi il s’agit. Ces cinquante individus forment un Kommando spécial: Le Kommando des 50. Ils reçoivent une corvée relativement plus légère. Puis, un jour, environ deux semaines plus tard, ils sont conduits dans un laboratoire. Là ils subissent un courant électrique sur les parties génitales: ils sont stérilisés. Depuis ce jour, le Kommando des cinquante s’appelle le Kommando des stérilisés. Plus tard, un grand nombre de ces stérilisés sont transférés à Auschwitz. Ils y sont opérés. Au cours d’une première séance on leur enlève un des testicules; et un mois plus tard le second aussi. C’est ainsi que les savants Allemands s’adonnent à des expériences. Parallèlement aux castrations des jeunes gens, ils procèdent à des stérilisations et des castrations des jeunes filles. Alors que dans certains pays, il se trouve des gens qui critiquent la vivisection même des animaux, en Allemagne nazie des expériences monstrueuses sur des hommes sont tout à fait licites. Mais aussi, demain, un Herr [Doktor] {Doctor} Teuton ne viendra-t-il pas se vanter des résultats des expériences tentées sur des personnes des deux sexes, soi-disant condamnées à mort, mais qui en réalité ignorent pour quelle raison elles sont internées dans le Lager?

Chapitre XV. La Musique

Tous les matins, à 6 h. la plupart des Kommando sortent du Lager pour se rendre au travail. Avec l’appel du soir, c’est e moment le plus solennel de la journée. Devant la porte du Lager sont rassemblés une dizaine d’officiers, sous-officiers et simples S.S. ; ils contrôlent la sortie des Kommandos en comptant tous les détenus. Ceux-ci défilent au pas et au son de la musique. Les capos et les S.S. veillent à ce que les internés marchent tous au même pas ; ils hurlent à s’égosiller: links, links {(gauche, gauche)}. Malheur à celui qui se trompe et qui avance du pied droit quand il faut pousser le pied gauche; aussitôt il reçoit une avalanche de coups.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans l’enfer de Birkenau il y a une fanfare et c’est une fameuse fanfare. Parmi les exécutants se trouvent plusieurs virtuoses qui faisaient jadis les délices des grandes salles de concert de l’Europe. Tous les matins à la sortie des Kommandos la fanfare exécute des marches pour marquer bien le pas. Les soirs, les Kommandos rentrent également au son de la musique. Quelque temps qu’il fasse, matin et soir, la musique est toujours présente porte du Lager. Le vent, la pluie, la neige, l’orage, rien ne peut constituer une raison valable pour motiver l’absence de la musique. Mais, pour nous autres détenus, rien de plus sinistre et de plus cynique que cette musique. Personne n’ignore qu’au moment même où la fanfare entonne ses marches les plus entraînantes, là-bas, tout près, à quelques centaines de mètres de nous, dans les crématoires dont on aperçoit les hautes cheminées fumantes et dans les fossés creusés à cette intention et dont les flammes immenses s’élèvent distinctement à travers le feuillage de la forêt toute proche, des dizaines de milliers de victimes innocentes sont en train de brûler.

Chacun de nous est d’ailleurs absolument convaincu qu’un jour notre tour viendra de passer par la cheminée. Personne ne nourrit plus aucune illusion, personne ne conserve le moindre espoir de sortir vivant de cet enfer. C’est ainsi qu’Isaac Sion de Salonique, qui [comptait parmi les exécutants] {était parmi les musiciens} de la fanfare pendant les deux trois premiers mois de son arrivée ici, est pris dans une «Sélection» pour troquer son clairon contre la cheminée du crématorium. Un autre jeune homme de Salonique, Stroumza, qui fait lui aussi partie de la fanfare, est envoyé au «S. K.» pour avoir écrit un bout de papier à sa sœur du Lager voisin; la vie au «S. K.» est tellement dure, qu’il y succombe au bout de quelques jours.

Chapitre XVI. Les «S.-K.»

Le «S. K.» c’est le «Straf-Kommando», le Kommando disciplinaire. Les malheureux qui y sont incorporés souffrent tellement qu’ils perdent toute notion de la réalité. En très peu de temps, ils ont l’impression qu’eux seuls sont des prisonniers et s’imaginent que leurs anciens compagnons du Lager sont en liberté. On est envoyé au «S.K.» pour la moindre raison, souvent même sans raison. Cela se passe à l’appel du soir. L’appel terminé le Rapport-Schreiber lit les numéros des détenus qui seront envoyés le même soir au «S. K.». Les victimes sortent des rangs et se présentent devant lui. Chaque patient, à tour de rôle, est étendu sur le ventre et jusqu’à mi-corps sur une table spéciale construite à cet effet, les membres inférieurs pendants et le derrière bien exposé. Tous reçoivent pour commencer 25 coups sur le derrière, puis ils sont conduits au Block du «S. K.». Tous les matins, dès le «Auf-stehn» à 4h30 les condamnés du «S. K.» sont chassés de leur Block à coups de fouet: ils sortent en courant, à poil, pour prendre la douche froide dans la cour. Été comme hiver, quelque froid qu’il fasse, la douche froide dans la cour est obligatoire. Le plus souvent elle est accompagnée de coups de bâton que les Capos du «S.K.», spécialement choisis pour leur férocité, s’amusent à distribuer aux internés.

Au «S.K.» on a une heure de travail supplémentaire par jour. Il est défendu de sortir du Block; ainsi à cet effet, et pour pouvoir les distinguer à distance, tous les détenus du «S.K.» portent l’habit rayé, avec sur la poitrine et sur le dos, un grand cercle d’étoffe rouge. Certains détenus envoyés au «S.K.» en sont parfois sortis vivants. Mais ce sont là de bien rares exceptions. En règle générale, une foi entré au «S.K.» on y meurt, des coups et du froid.

Chapitre XVII. Les Capos

Les Capos sont la terreur des internés, et non sans raison. Il y en a qui sont d’une cruauté féroce.

Son travail terminé, une demi-heure avant l’Appel du soir, mon cousin Marco Décalo, accablé de fatigue, roule une cigarette dans un bout de papier d’un sac de ciment. En guise de tabac il manipule les débris de feuilles de thé desséchées, du thé-ersatz qu’on nous distribue parfois à la place du café. Qu’importe, on a l’illusion de fumer. Le Capo Alfred survient. Nous l’appelons ici «Pharaon» par allusion au roi d’Égypte qui persécutait les Juifs au temps de Moïse. Il voit fumer Marco Décalo; aussitôt il l’interpelle:

— Komm, komm, tu fumes à l’Appel, hein? Et tiens! une gifle d’un côté, tiens une autre de l’autre côté. Le malheureux est pris de vertiges, il roule à terre; le Capo lui ordonne de se relever. Nouvelles gifles qui renvoient le misérable dans la poussière. Il l’oblige à se remettre debout et de nouveau il l’envoie rouler au le sol. Cette sinistre manœuvre se répète une dizaine de fois.

Tout à côté, il y a un canal, profond de trois mètres et large de quatre. Dans le fond dort un demi mètre d’eau vaseuse et pestilentielle. Une planche étroite unit les deux bords du canal. Marco Décalo ne peut plus se tenir debout, tellement il est étourdi par les coups, mais le Capo n’a pas encore assouvi toute sa rage. Il le fait placer au milieu de la planche et d’un violent coup sur la tête, le balance dans l’eau puante. Le malheureux se débat dans la boue en poussant des gémissements atroces. Il implore du secours ; il ne peut remonter les bords à pic du canal, il glisse à chaque tentative. On lui lance une corde et on le retire trempé et ruisselant d’eau vaseuse. Il se met à genoux devant «Pharaon», implorant pitié. Mais le Capo n’a pas fini avec lui; il redouble les coups, jusqu’à le laisser étendu sur le sol, à moitié mort…

{Chapitre XVIII. Marché noir à Birkenau

La grande masse des internés de Birkenau, ceux qui travaillent dans les Kommandos come simples ouvriers, n'ont ni le te temps ni les moyens de songer à améliorer la ration en s'adonnant au Marché noir. Ceux-là ne sont dans le Lager que pour travailler, recevoir des coups, souffrir tous les jours mille tortures, et finalement pour mourir.

Le Marché noir est le privilège de ceux qui constituent la haute sphère des internés, de ceux qu'on appelle ici des "Proeminenten", principalement des Capos et des Blockältester. On les reconnaît d'ailleurs à leur uniforme rayé, qui ne sont pas tout simplement en toile mince de coton, mais le plus souvent en tselwohl. Un autre signe de grande élégance des dandys du Lager, c'est qu'ils ont presque tous la tête rasée toujours de frais: ils ont soin de se raser la tête au moins deux fois par semaine, et la tête doit briller comme des billes de billard. Mais qui donc a introduit dans l'aristocratie du camp la mode des têtes rasées? Est-ce peut-être l'envie vaine mais irrésistible d'imiter les généraux allemands dont on voyait dans les journaux des photos avec des têtes rasées lorsqu'on était libres?

Pour débuter dans le Marché noir, il faut avoir la monnaie d'échange, c'est-à-dire des pièces d'or, des diamants, des brillants. Pour les Capos et les Blockältester, il n'est pas toujours très difficile de se les procurer; toute la difficulté réside dans l'art de les cacher, pour ne s'en servir qu'au fur et à mesure qu'on en aura besoin, et en attendant qu'une nouvelle occasion se présente pour refaire la provision de pièces d'or.

Certains des "Proeminenten" qui possèdent une petite ou même une grande fortune la cachent en l'enfouissant dans le sol, hors du Block, dans un endroit connu d'eux seuls, et où ils se rendent en secret la nuit pour retirer ou pour ajouter des pièces nouvelles, mais ce procédé est rare. Le plus souvent, les Capos ont recours à un système plus pratique; sans avoir à courir eux-mêmes aucun danger, si ce n'est que celui de perdre tout le trésor: ils confient leur fortune à de simples ouvriers de leurs Kommandos qui les cachent sur eux aussi bien qu'ils le peuvent. Et lorsque, comme il arrive de temps en temps, les S.S. qui font la garde à la porte du Lager, font une perquisition corporelle de tous ceux qui rentrent ou qui sortent dans le Lager pour rechercher de la monnaie ou des victuailles que les internés essaient de passer en contrebande, ce qui naturellement est très sévèrement défendu, lorsqu'il arrive qu'un S.S. mette la main sur un malheureux transportant sur lui soit de l'argent, soit des vivres, l'argent, les vivres sont confisqués; l'interné coupable est gratifié sur le champ d'innombrables gifles et coups de pied; et le soir, après l'Appel, il sera couché sur la table spéciale pour recevoir 25, 50, ou 100, sur le derrière avec le tube en caoutchouc, et de là, il sera envoyé à l'S.K. Il arrive parfois, lorsque l'interné est pris avec une somme importante, que le S.S. l'abatte d'un coup de revolver sans autre forme de procès. Ainsi le "Proeminentsia" à qui appartiennent la monnaie et les victuailles saisis ne risque personnellement rien. Ce système de contrebande est très couramment employé à Birkenau, et tous les internés s'y sont tellement habitués, que personne n'y voit rien d'immoral. Et les Capos qui ont perdu avec leur fortune leur homme de confiance, soit que ce dernier ait été tué, soit qu'il ait été envoyé à l'S.K. se remettent à l'oeuvre pour refaire un nouveau trésor et se choisir un nouvel homme-coffre-fort. Du reste, toutes les pièces d'or, tous les diamants, et tous les brillants, tous les trésors de Birkenau qui alimentent le Marché noir ne visent qu'un seul objectif: celui de se procurer des vivres pour améliorer la ration ordinaire. Et presque jamais le Capo qui fait usage d'un ouvrier qui lui cache son trésor et lui passe les victuailles par la porte du Lager, presque jamais le Capo n'offre à son homme de confiance la moindre parcelle de vivres qu'il lui a introduit en contrebande à l'intérieur du Lager au risque de sa vie. Mais les simples internés, ne sont-ils pas des esclaves, non seulement des S.S. mais également des Capos?