De Moscou à Beyrouth

Essai sur la désinformation

Léon Poliakov

© Calmann-Lévy — Léon Poliakov 1983 — Reproduction interdite sauf pour usage personnel —No reproduction except for personal use only

Sommaire

Présentation de la version web

L’ouvrage de Léon Poliakov, paru en 1983 chez Calmann-Lévy, succède et complète son précédent De l'Antisionisme à l’Antisémitisme, paru en 1969. Voici un passage de la présentation de l’éditeur:

«Lors de l’été 1982, l’engagemement d’Israël au Liban et les crimes qui lui furent alors reprochés suscitèrent de violentes réactions au sein de l’opinion occidentale. Israël se vit accusé, par les mass-média, de génocide à l’égard du peuple palestinien et ses actes se trouvèrent comparés à ceux des nazis. Dans la presse des pays socialistes comme dans celle des pays arabes, ce genre d’assimilation est monnaie courante depuis la création de l’Etat d’Israël. En Occident, en revanche, comme le montre Léon Poliakov qui étudie surtout ici le cas de la France, une telle entreprise de désinformation a des racines plus profondes. […] mai 1968 vit une partie de la jeunesse s’enthousiasmer pour les luttes révolutionnaires du tiers monde, plaçant l’O.L.P. sur le même piédestal romantique que le vietnam. La puissance des propagandes soviétique et arabe, relayées de multiples façons à travers le monde entier, fit le reste pour compromettre Israël à l’échelle internationale, et en faire «le Juif des nations». À travers la violence de l’explosion anti-israélienne de l’été 1982, c’est, par le biais de désinformation, à un relâchement des censures qui entouraient l’antisémitisme depuis les persécutions hitlériennes que l’on a en fait assisté. Cet ouvrage de Léon Poliakov, qui se montre aussi brillant polémiste qu’analyste subtil, permet de prendre conscience, avec quelque recul, de ce que dissimulent les passions de l’été 1982.»

Compte tenu d’une actualité (en 2023) qui voit se reproduire la configuration rhétorique et médiatique de ce début des années 1980, la mise en ligne des analyses et faits apportés par Léon Poliakov offre une profondeur historique urgente et indispensable aux discours qui se déploient dans le monde entier et aux conséquences délétères qui ne manqueront pas d’en découler. Nous présentons l’ouvrage en une seule page web. La numérotation des notes est propre à la présente version (la version papier présente les notes en bas de page, la numérotation reprenant à chaque page). L’avant-propos comporte une répétition (de «Du fait de la disparité notoire» à «s'allumèrent en [été] 1982» pages 11 et 12) que nous avons laissée telle quelle. Nous avons apporté de nombreux ajustements typographiques par rapport à la version imprimée, afin d’améliorer la lisibilité du texte à l’écran. Le lecteur est vivement encouragé à en acheter la version papier qui est disponible et permet une lecture plus pratique et confortable. Cette lecture est à compléter par un premier ouvrage de Léon Poliakov, De l'Antisionisme à l’Antisémitisme, Paris: Calmann-Lévy, 1969.

Avant-Propos

L’entrée de l’armée israélienne au Liban, au début de juin 1982, suscita d’emblée une vive indignation dans la presse française écrite. Quant à la télévision, le choix des images, mais surtout la violence de certains commentaires, sont encore présents, je le suppose, à la mémoire de tous. Les antisémites français, et il en existe encore, étaient à la fête. La presse juive (survoltée par ailleurs par une série d’attentats commis ou inspirés par l’O.L.P. à Paris même) s’employa, avec la passion qu’on devine, à défendre l’État juif. Mais elle ne pesait pas lourd et elle n’eut que peu d’alliés. Un certain nombre d’organes, il faut le reconnaître, s’efforcèrent de rester fidèles à la déontologie professionnelle, c’est-à-dire au respect de la vérité. Il n’y alla pas de leur faute s’ils succombèrent eux aussi, surtout au début, au flot de désinformation qui, venant de Beyrouth-Ouest, était répercuté à travers le monde entier par les agences de presse et les équipes de télévision. Par contre, certains journaux dits de gauche ou simplement avides de sensations multiplièrent les invectives et parlèrent même d’un génocide, en se fondant sur les chiffres diffusés par l’O.L.P.: plusieurs dizaines de milliers de tués et de blessés au sein de la population civile, 600 000-700 000 réfugiés libanais errant sur les routes. La propagante israélienne, plus timide, mais surtout démunie des haut-parleurs (soviétiques, arabes, etc.) dont disposait l’O.L.P., restait pratiquement inaudible. L’Humanité put s’en donner à cœur joie. En conséquence, Beyrouth-Ouest se vit couramment comparé au ghetto de Varsovie, et les Israéliens, aux nazis.

Or, il importe de savoir que ce n’est pas en France que le ton monta le plus haut. Il s’en faut. On peut même dire que cette campagne de désinformation fut universelle. Parmi les pays qui bénéficient d’une information libre, c’est assurément à la Grèce que revient la palme, suivie par l’Espagne et l’Allemagne de l’Ouest, à propos de laquelle on se reportera à l’étude du Dr Rudolf Pfisterer, à la fin de ce livre. Mais en Italie aussi, l’indignation fut plus forte et s’exprima sous des formes plus militantes qu’en France. La presse et les mass media des pays anglo-saxons ajoutèrent également leur voix au concert, à cette différence près que, de bonne heure, ils se livrèrent à une sorte d’examen de conscience. Aux États-Unis, la revue libérale The New Republic annonçait dès le 2 août 1982 qu’elle avait été induite en erreur, et ses révélations sur le processus de la désinformation firent boule de neige. À la cadence près, les Britanniques suivirent le même chemin.

Pour en revenir à la France, le principal clivage opposait, plutôt que la gauche à la droite, l’intelligentsia aux Français moyens, qui, dans leur ensemble, ne portaient à cette agitation qu’un intérêt relatif, ou même se révélaient des amis indéfectibles de l’État d’Israël. Ce clivage est ancien: songeons à la séparation entre les clercs et le peuple, prolongée par l’opposition entre les élites et les masses. À la veille de l’avènement du IIIe Reich, Albert Einstein déplorait la vulnérabilité de la caste intellectuelle à la contagion du papier imprimé (voir sa lettre à Freud, 20-7-1932. Leur correspondance portait sur les moyens de tous ordres qui pourraient contribuer à les préserver de la paix…).

En 1982, comment en est-on venu là? Le but du présent essai est d’examiner les racines historiques, proches ou lointaines, d’une campagne à propos de laquelle des auteurs — dont tous n’étaient pas juifs — ont parlé bien à la légère d’une résurgence de l’antisémitisme français d’antan. Mais l’entreprise était autrement vaste. Et d’abord, était-on contre les Juifs ou pour les Arabes? En 1975-1976, lorsque l’O.L.P. s’empara de vive force d’une partie du Liban et y fit régner la terreur, on ne se soucia guère de la cause des chrétiens. Les sympathies des mass media allaient par excellence au camp «islamoprogressiste», et déjà, ce vent soufflait aussi bien de Moscou que de La Mecque; il s’agissait donc d’une convergence entre deux Églises dogmatiques qui se combattent sur tant de fronts, mais qui ont aussi en commun l’égale conviction que le temps travaille pour elles.

Ainsi, les facteurs des passions de l’été 1982 sont multiples. L’un d’eux remonte à des millénaires, et comme de nos jours on l’ignore ou on l’oublie, j’ai tenu à résumer dans un chapitre introductif les résultats de vingt années de recherches1. Les autres remontent à 1945-1948, lorsque s’est enclenché le drame actuel. Dans son évolution Moscou a joué un rôle primordial, qu’il convenait de décrire avec précision, phase par phase. Il en va de même pour la propagande et les objectifs des États arabes, sur le fond des guerres successives qui les ont opposés à l’État juif. Du fait de la disparité notoire des moyens ou richesses de tous ordres, du bouleversement de l’échiquier mondial et de l’éclipse de l’Europe, le petit État, porté jadis sur les fonts baptismaux par les Nations-Unies, est devenu le Juif des nations. Dans le cas de l’Occident, la désinformation a surtout exercé ses ravages parmi les générations montantes, celles pour lesquelles les crimes nazis n’étaient qu’un mythe, douteux ou controuvé pour certains, agaçant pour beaucoup d’autres. C’est à travers cette histoire de notre temps que je conduirai mon récit jusqu’aux passions qui s’allumèrent en 1982.

Un mot encore: il est évident qu’une injustice suprême a été infligée en 1948 au peuple palestinien et que, depuis, son sort, resté en suspens, est dramatique. Sans doute l’eût-il été moins si tant d’États ou d’instances — les puissances arabes, l’O.L.P., les Nations-Unies, Moscou et ses satellites, un secteur de l’intelligentsia occidentale — voire le Vatican — ne s’étaient arrogé le droit de parler directement ou indirectement en son nom. Cette sollicitude ne s’est étendue ni aux Kurdes, ni aux Afghans, ni aux dernières tribus de l’Amazonie. À peine aux Cambodgiens… La liste serait longue. En évoquant le destin des Palestiniens, on ne saurait oublier cet arrière-plan.

Du fait de la disparité notoire des moyens ou richesses de tous ordres, du bouleversement de l’échiquier mondial et de l’éclipse de l’Europe, le petit État, porté jadis sur les fonts baptismaux par les Nations-Unies, devint le Juif des nations. Dans le cas de l’Occident, la désinformation a surtout exercé ses ravages parmi les générations montantes, celles pour lesquelles les crimes nazis n’étaient qu’un mythe, douteux ou controuvé pour certains, agaçant pour beaucoup d’autres. C’est à travers cette histoire de notre temps que je conduirai mon récit jusqu’aux passions qui s’allumèrent en été 1982. Je n’y traiterai que marginalement du problème des Palestiniens, dont la dispersion s’étend actuellement du golfe Persique aux États-Unis. En effet, ce problème, avec toutes ses ramifications internationales, éthiques ou politiques, économiques ou militaires, n’aurait pu être convenablement traité que dans un ouvrage de fond.

Pour conclure, je me limiterai à une brève remarque. Il est de fait qu’une injustice suprême a été infligée en 1948 au peuple palestinien, et que depuis, son sort, resté en suspens, est dramatique. Sans doute l’eût-il été moins si tant d’États et d’instances — les puissances arabes, l’O.L.P., les Nations-Unies, Moscou et ses satellites, un secteur de l’intelligentsia occidentale, voire les Églises chrétiennes — ne s’étaient arrogé le droit de parler directement ou indirectement en son nom. Cette sollicitude ne s’est étendue ni aux Kurdes, ni aux Afghans, ni aux dernières tribus de l’Amazonie. À peine aux Cambodgiens… La liste serait longue. En songeant au destin des Palestiniens, on ne saurait oublier cet arrière-plan..

Chapitre premier De l’antisémitisme

Les Juifs ont de tout temps stimulé l’imagination des peuples environnants, suscité des mythes, le plus souvent malveillants, une «désinformation» au sens large du terme. Ces affabulations, dont l’Europe médiévale fut le principal théâtre, y ont de nos jours sombré dans l’oubli (du moins sous leur forme première), tout en étant repris, de la façon qu’on verra, dans les pays dits socialistes ou à travers le tiers monde. Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rapide survol de l’antisémitisme occidental des siècles passés semble donc nécessaire.

Il importe d’abord de savoir que depuis la naissance et la diffusion du christianisme, la relation entre Juifs et chrétiens est marquée par une asymétrie fondamentale. Héritière d’une révélation sans laquelle la foi chrétienne eût reposé sur du vide, l’Église restait tributaire de la pensée hébraïque et la révérait en conséquence, mais les Juifs en chair et en os, dépourvus de toute capacité politique, «arrachés de leurs pays, exterminés et dispersés dans l’univers» (saint Augustin), constituaient au sein de la chrétienté médiévale une puissance négligeable. Inversement, pour la Synagogue, les chrétiens auraient pu aussi bien ne pas exister — ses écritures sacrées n’en auraient pas été modifiées d’un iota — cependant que dans la vie réelle et quotidienne, le sort des Juifs dépendait pour ainsi dire à chaque pas de l’humeur ou des dispositions des pouvoirs chrétiens (sans parler des éruptions de colère populaire contre la «race déicide»). On ne saurait dire que cette asymétrie ait épuisé tous ses effets: ceux-ci persistent et, sous nos yeux, affectent de manières diverses les sensibilités, voire les idéologies, même si la notion de «chrétien» et, à plus forte raison, de «juif» prête le flanc de nos jours, où les choses évoluent autrement vite que les mots, à bien des confusions.

Aux origines, aux temps d’Augustin et de Grégoire le Grand, l’asymétrie a sans doute assuré la survie des Juifs, «peuple témoin» au sein d’une chrétienté monolithique, car ils devinrent alors les seuls infidèles officiellement tolérés en Europe; et si, «coupables du plus grand crime de tous les temps», ils étaient tenus dans «une servitude perpétuelle2», leur existence, pour humiliante, incertaine et angoissante qu’elle fût, n’en bénéficiait pas moins d’un équivoque privilège. C’est que, conformément à une définition canonique, «être juif est un délit, non punissable cependant que le chrétien, contrairement au cas de l’hérétique3». Sans entrer plus avant dans ce sujet, remarquons simplement que «qui peut le plus, peut le moins»: la licence de prêter impunément à usure (de «faire le juif») ne fut pas la seule prérogative des fidèles de Moïse; les prélats, conformément à une tradition bien établie du Saint-Siège, protégeaient souvent, en même temps que leur vie, le libre exercice de leur culte, ou même engageaient des controverses publiques avec les rabbins — pour mieux les humilier. L’Espagne, tant qu’elle fut partagée entre l’islam et le christianisme, constitua un cas à part, un havre; ailleurs, les Juifs furent, tout au long du Moyen Age, ballottés de pays en pays, à l’occasion pieusement massacrés, méprisés et détestés, et l’on peut conclure avec Érasme: «S’il est d’un bon chrétien de détester les Juifs, alors nous sommes tous de bons chrétiens.» L’humaniste ironisait sur l’opinion communément admise, et reflétée par la langue4; qu’une telle adversité singularisait à outrance un groupe humain, sûr par ailleurs de détenir l’ultime vérité, se passe de commentaire.

L’aube des Temps modernes n’apporta pas de grands changements à la condition des Juifs européens (si ce n’est dans la péninsule Ibérique). Mais certains points sont à signaler. D’abord, le début d’un confusionnisme sémantique: à l’époque où s’ébauchent dans la chrétienté de nouvelles notions séparatrices, telles que «confession», ou «nation», bientôt suivies de «race», on ne sait trop à quelle catégorie se rapportent les Juifs; le plus souvent, on tend à voir en eux une «nation transnationale». Puis, des aires se dessinent, plus ou moins hospitalières à cette nation errante: tandis que la catholicité s’en tient, dans les grandes lignes, aux errements anciens, on note un certain revirement d’inspiration calviniste ou sectaire, auquel s’oppose la dureté théologique luthérienne. La sainte Russie, pour sa part, à peine libérée du joug mongol, expulse et condamne à tout jamais les ennemis du Christ. Enfin, un phénomène d’origine d’ailleurs ancienne, le marranisme espagnol, se précise: des dizaines de milliers de Juifs, baptisés le plus souvent contre leur gré, s’accoutument à vivre sous le masque chrétien et s’initient à la culture chrétienne: ils sont donc fertilisés par deux traditions et cette hybridation, qui en vient à produire un Spinoza ou un Montaigne, suscite aussi l’aspiration à un État juif; une colonisation s’esquisse en Galilée. Car la tradition rabbinique de l’exil, elle, considère désormais le pouvoir étatique comme une «affaire de goyim»: si, de siècle en siècle, d’innombrables pèlerins se rendaient en Erets Israël, c’était pour y prier et y mourir, non pour y fonder un État, en attendant que l’Éternel, apitoyé par les malheurs de son peuple, entende ses prières et lui envoie le Messie libérateur. Les ferveurs de cette attente ont d’ailleurs, de tout temps, suscité des imposteurs, et l’accueil fait dans la seconde moitié du XVIIe siècle par l’ensemble de la diaspora au plus célèbre de tous, Sabbataï Zevi, donne la mesure de la détresse juive, après l’expulsion d’Espagne et les grands massacres de Pologne.

La grandiose révolution des Lumières, qui coïncide avec l’une des périodes les plus tragiques de l’histoire juive, marque l’avènement d’une ère nouvelle. Les grandes figures de proue (nous nous limiterons ici à celles de la France) débattent plus que jamais du cas de cette nation barbare, d’autant que sa fonction de témoin acquiert une dimension supplémentaire: pour les déistes et autres esprits éclairés, les Juifs deviennent les grands témoins des erreurs de la religion établie. Mais, dans le détail quelle variété de jugements! À la parfaite équité de Montesquieu, à la commisération admirative de Rousseau, ou encore à la salutaire impassibilité de Diderot, s’opposent les fureurs, déjà typiquement antisémites, de Voltaire: plutôt que d’en offrir un florilège, citons son jeune commensal, Charles-Joseph de Ligne, qui, non sans un grain de sel voltairien, plaidait la cause de l’émancipation des Juifs:

«Et les Israélites enfin, en attendant les décrets impénétrables de la Providence sur leur endurcissement dans le genre des torts de leurs aïeux, seront au moins dans ce monde-ci heureux, utiles, et cesseront d’être le peuple le plus vilain de la terre. Je conçois très bien l’origine de l’horreur qu’inspirent les Juifs, mais il est temps que cela finisse. Une colère de mille huit cents ans me paraît avoir duré assez longtemps!»

Le prince de Ligne, qui connaissait son Europe sur le bout des doigts, n’ignorait pas qu’à Amsterdam ou à Bordeaux, les «Juifs portugais», c’est-à-dire, les ex-Marranes, vivaient désormais, s’ils étaient suffisamment riches, sur un pied d’égalité avec les seigneurs chrétiens. Il avait en vue les misérables «Juifs tudesques», encore que certains tendaient à se hisser à des hauteurs semblables et que surgissait à Berlin le premier philosophe moderne de souche tudesque, Moïse Mendelssohn. Les relations, philosophiques et autres, contribuèrent à l’émergence, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d’une nouvelle vision théo-politique impliquant un transfert des responsabilités: le séculaire avilissement des «Tudesques» ne serait nullement dû à leurs pratiques, aux sornettes du Talmud et encore moins aux décrets de la Providence; il serait imputable aux superstitions et mauvais traitements du monde chrétien environnant. En conséquence, ne faudrait-il pas les aider à se régénérer? Car les premiers émancipateurs restent d’accord sur la gravité de leurs tares actuelles (avec des exceptions de faveur pour ceux qui sont suffisamment riches5: ils sont «une nation dégénérée à qui ni la gloire, ni l’honneur, ni rien de tout ce qui flatte le cœur de l’homme ne peut appartenir», comme s’exclamait l’historien Lacretelle, un de leurs premiers avocats.

C’est dans ces conditions que l’émancipation des Juifs, déjà projetée par Louis XVI et son ministre Malesherbes, est votée par la Constituante en 1790-1791. Elle est beaucoup plus facilement acquise pour les «Portugais» que pour les «Tudesques», ce qui se comprend d’autant mieux que ces derniers, dans leur majorité, sont hostiles à la rupture avec le mode de vie et les traditions ancestrales; mais ils s’y soumettent avec obéissance, respectueux du grand principe talmudique: «La loi du pays est “ta” loi6.»

D’autre part, il est intéressant et instructif de noter qu’au cours de la tourmente révolutionnaire, les Juifs en leur ensemble paraissent se départir de toute la gamme de leurs rôles symboliques. De sorte que les émigrés, qui à Londres et ailleurs multiplient les interprétations démonologiques de la Révolution, ne pensent même pas à les citer comme fauteurs, aux côtés des francs-maçons, des philosophes, voire des protestants. Toutefois, cette éclipse ne dure guère; dès 1807, ils acquièrent subitement — et à l’échelle internationale — une stature menaçante d’un genre nouveau, puisque laïcisée.

Il aura suffi que Napoléon, qui vient de décréter le blocus continental, cherche à rallier les Juifs du monde entier à son projet, et tente à cette fin, pour leur complaire, de rétablir le «Grand Sanhedrin» (une entreprise qui d’ailleurs tourne court), pour que l’Empereur des Français soit aussitôt diffamé — notamment par l’Église russe — comme Messie des Juifs. À Pétersbourg, Joseph de Maistre cherche à éclairer Alexandre Ier: «Il ne faut s’étonner si le grand ennemi de l’Europe favorise les Juifs d’une manière si visible… tout porte à croire que leur argent, leur haine et leurs talents sont au service des grands conjurés. Le plus grand et le plus funeste talent de cette secte maudite, qui se sert de tout pour arriver à ses fins, a été depuis son origine de se servir des princes mêmes pour les perdre.» À Paris cependant, Louis de Bonald publie, à l’intention de Napoléon, une mise en garde contre les dangers inhérents à l’affranchissement de la secte: «Et qu’on ne s’y trompe pas, la domination des Juifs serait dure, comme celle de tant de peuples longtemps asservis, et qui se trouve au niveau de ses anciens maîtres; et les Juifs, dont toutes les idées sont perverties, et qui nous méprisent ou nous haïssent, trouveraient dans leur histoire de terribles exemples…» De plus amples détails, censés provenir directement du Saint-Siège, sont fournis par l’abbé Augustin Barruel, chanoine de Notre-Dame, qui assure que les Juifs s’emploient à noyauter l’Église catholique, et ont déjà réussi en partie, leur objectif étant de devenir les maîtres du monde7.

Sur le coup, cette démonologie d’un genre nouveau resta sans effet, puisqu’en 1815, l’Europe s’apaisa, et que les Juifs y demeuraient encore quantité négligeable. Il fallut (pour résumer en une formule paradoxale une évolution multiforme et complexe) que l’émancipation réussisse — que les Juifs, dûment intégrés et devenus des citoyens à part entière, se distinguent à la faveur de leur génie particulier ou de leur souplesse, dans tous les domaines de l’existence, pour qu’elle aboutisse à la tragédie que l’on sait. Entre-temps, et en nous limitant au cas de la France, rappelons les premières ascensions retentissantes: Rothschild, les Pereire, mais aussi Crémieux, Rachel, Offenbach…

En 1842, les Archives israélites font entendre un curieux son de cloche. L’organe se réjouit des progrès de l’émancipation, qui s’expriment notamment par un élan patriotique: «Le Juif dont l’âme est à Jérusalem tandis que son corps est en France n’existe plus guère de nos jours; la nation juive ne se trouve plus sur le sol français.» Mais il déplore la manière dont, d’ores et déjà, les Juifs font travailler les imaginations littéraires:

«Il n’y a pas un romancier, pas un apprenti nouvelliste, pas le plus piètre fabricant de feuilleton qui n’ait dans son sac la peinture fantastique du Juif. Au théâtre, depuis Shakespeare jusqu’à Scribe, dans les romans, depuis Ivanhœ jusqu’au Paul de Kock; dans les journaux, depuis qu’il y a des écrivains qui commencent des feuilletons et un public qui consent à en avaler quotidiennement… crac! on vous improvise un Juif comme on ferait des œufs sur le plat. Que le ciel vous préserve de la couleur locale de ces messieurs!»

En 1856, Alfred de Vigny en fournit un exemple à son insu, permettant au surplus de faire la part de l’imagination et de la réalité:

«Note sur les Juifs: cette race orientale et enflammée, race directe des patriarches, remplie de toutes les lumières et de toutes les harmonies primitives, a des aptitudes supérieures qui la mènent au sommet de tout dans les affaires, les lettres, et surtout les arts et la musique avant les autres beaux-arts. Cent mille Israélites à peine sont établis au milieu de trente-six millions de Français et ils ont sans cesse les premiers prix dans les lycées. Quatorze d’entre eux à l’École normale avaient pris les premières places. On a été obligé de réduire le nombre de ceux à qui il serait permis de concourir aux examens publics.»

Notons que d’emblée, Vigny parle de race. Nous voici en effet au temps de la vulgarisation des vérités scientifiques qui se veulent définitives.

Celles, par exemple, de l’anthropologie, qui au siècle précédent avait inventé et hiérarchisé les races humaines en fonction de leurs couleurs (et n’en connaissant donc que quatre ou cinq) et qui, maintenant, s’avise de départager la race blanche en «Aryens» et «Sémites»; d’autres la divisent en «Germains», «Latins» et «Slaves». Sous peine d’anachronisme, il importe de tenir compte de ce qu’à la fin du XIXe siècle, l’inégalité des races paraissait un fait acquis, pour le plus grand nombre8.

Ou celles de la sociologie, lieu privilégié de toutes les confusions, dont l’une et non la moindre porte sur la notion même de «Juif»: c’est ainsi que Karl Marx, fils d’un avocat déjà converti, se rangeait lui-même parmi les non-Juifs, tandis que le monde environnant tendait à attacher une réelle signification à ses origines, ce qui ne sera pas sans conséquences pour l’histoire du XXe siècle. Comme on le sait, l’auteur du Capital, qui identifiait métaphysiquement le monde bourgeois au judaïsme, se plaisait à dénigrer les Juifs, à l’instar, hélas, de bien d’autres bâtisseurs de systèmes socialistes, eux aussi, dûment scientifiques. Contentons-nous de citer Charles Fourier et Joseph Proudhon. Ce dernier accordait déjà une grande importance aux caractères négatifs de la race de Sem: «Il faut renvoyer cette race en Asie ou l’exterminer.»

Toutes ces spéculations nous font entrer dans l’ère suicidaire antisémite, qui n’affecte la France que par contrecoup, les trois grands centres de l’angoisse européenne se constituant, dans leur style respectif, au cours des années 1870-1880 à Berlin, Pétersbourg et Rome.

En Allemagne, l’antisémitisme (le terme fut forgé par l’ex-socialiste Wilhelm Marr, dont le pamphlet s’achevait sur l’exclamation: Finis Germaniae!) se voulait rigoureusement scientifique. Il n’en reposait pas moins sur une longue tradition nationale (voir certains écrits de Luther, ou certaines digressions de Kant et de Fichte) mais à partir de 1815, la judéophobie germanique fut singulièrement activée, dans les milieux patriotiques, par l’émancipation des Juifs imposée aux temps de l’occupation napoléonienne. Cette émancipation était désormais dénoncée comme «antipatriotique», tandis que les jeunes Juifs francophiles, tels Börne ou Heine, en raillant la mégalomanie nationale naissante, jetaient de l’huile polémique sur le feu. C’est dans ces conditions que «la question juive» fut de bonne heure placée à l’ordre du jour (aux côtés des problèmes majeurs de liberté politique et de réunification de l’Allemagne) et que les Juifs furent condamnés à militer dans le camp qui allait devenir celui de la gauche9. Ces tensions étaient dûment stimulées par la position des Juifs de Cour allemands10 dans la haute finance, mais aussi, par le rôle pionnier des savants allemands dans l’élaboration des théories raciales, qu’il s’agisse d’histoire, de philologie ou d’anthropologie.

Ainsi se préparait le terrain de l’explosion qui survint vers 1875, lorsque la fièvre nationaliste consécutive à la reconstitution d’un empire allemand coïncida avec une crise économique dont les Juifs furent volontiers rendus responsables. Une partie de la grande presse allemande et autrichienne déclencha alors des campagnes antisémites, et des partis et ligues se constituèrent, qui interprétaient le devenir germanique, voire mondial, en termes de lutte entre «Aryens» et «Sémites»: une mystique raciste, attisée par des chapelles, dont celle de Bayreuth, sous l’égide de Richard Wagner, fut la plus influente, déferla jusqu’à la cour impériale. L’antisémitisme devint alors comme la face intérieure du pangermanisme; l’un et l’autre comptaient de nombreux champions disposés à combattre à mort l’adversaire, et qui ne s’en cachaient pas. C’est dans ce climat mental que naquit, rejeté d’ailleurs par la majorité des Juifs dont certains se voulaient plus allemands que nature, le mouvement sioniste.

Il va de soi que le courant romain se plaçait sous un tout autre signe. Dans l’ensemble, les dispositions du Saint-Siège envers les Juifs avaient été peu affectées, avant le pontificat de Léon XIII, par les bouleversements du monde moderne; mais vers 1878, dans le cadre de l’aggiornamento qui suivit l’abolition de l’État pontifical, les Juifs furent englobés dans la séculaire campagne antimaçonnique de l’Église romaine, et c’est alors qu’avec d’inévitables nuances, le clergé de tous les pays catholiques se joignit aux dénonciations de «la finance juive», de «l’esprit antisocial juif», ou même des «meurtres rituels juifs». En France, ce clergé vint fournir et surtout recruter les principaux effectifs du mouvement antisémite déclenché (à l’exemple allemand?) par le krach d’une banque catholique, l’Union générale, dûment attribué aux Juifs; ce dont Maupassant, Zola, Paul Bourget11 et une foule d’écrivains de moindre renommée se firent l’écho, chacun à sa manière. Les haines en apparence inexpiables de l’affaire Dreyfus survinrent, une dizaine d’années plus tard: on n’en appréciera que davantage une relative tiédeur du camp antijuif12, quelles qu’aient pu être les fureurs verbales, voire les appels à la guerre civile; cette tiédeur permet de mieux comprendre l’indéfectible attachement des Juifs à une France qui restait pour eux celle de 1789, et dans laquelle les élites laïques, bien plus qu’eux-mêmes, furent les artisans de la victoire du bon droit. Aussi bien l’appel sioniste ne rencontra-t-il en France que des oreilles complètement sourdes. Témoin, la note désabusée du journal tenu par Théodore Herzl: «On ne peut tirer aucun profit des Juifs français; à la vérité, ils ne sont plus juifs.» «Mais ils ne sont pas français non plus», continuait l’apôtre du sionisme. Certes, il avait l’œil perçant. Mais pour celui qui voudrait connaître les dispositions profondes de tous les protagonistes, avec leurs innombrables nuances, Marcel Proust, complété par Maurice Barrès, plus superficiel, reste un bien meilleur témoin.

En définitive, l’antisémitisme le plus lourd de conséquences au XIXe siècle fut celui des tsars, les premiers à l’utiliser comme moyen de gouvernement. À partir de l’abolition du servage, qui en 1861 posa à l’autocratie surannée autant de problèmes qu’elle en régla, l’histoire de la Russie devint une course poursuite entre la refonte des structures étatiques et la catastrophe. Les périls étaient aggravés par le mécontentement des allogènes, qui constituaient près d’un tiers de la «prison des nations» tsariste. Les Juifs, devenus sujets russes en même temps que les Polonais, ne tenaient pas plus qu’eux, et si possible moins, à se faire convertir. Mais la jeunesse, sensible aux souffles venus d’Occident, s’émancipait d’elle-même, récusant la tradition ancestrale de soumission, et pour une partie, passait alliance avec les révolutionnaires russes. Le Gouvernement répliqua en montant ou en stimulant des pogromes, constituant les Juifs en boucs émissaires du mécontentement et des troubles: l’agitation révolutionnaire ne pouvait être que le fait de la secte maudite. Une initiative, lourde de conséquences, fut prise en 1881-1882, au lendemain de l’assassinat du tsar Alexandre II par l’organisation «Narodnaïa Volia»: un groupe d’aristocrates forma alors une société secrète, «La Sainte Légion», afin de combattre le terrorisme en lui empruntant ses moyens: de surcroît, pour mieux affaiblir l’ennemi en troublant ou en égarant la jeunesse russe; les contre-terroristes impériaux mirent au point les principaux procédés de la désinformation moderne13. La police politique, la fameuse Okhrana, reprit le flambeau. Elle fabriquait notamment des écrits destinés à dénoncer la conspiration juive, reprenant les vieux mythes médiévaux ou en inventant de nouveaux: l’une de ses productions, Les Protocoles des Sages de Sion, était appelée à connaître un succès prodigieux au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Par ailleurs, sans les millions de Juifs d’Europe orientale, enracinés dans leur culture même lorsqu’ils avaient rompu avec la synagogue, le sionisme, faute de troupes, serait demeuré une utopie d’intellectuels. Ainsi donc, persécutés, soumis à des lois d’exception, diffamés tant par l’État que par l’Église russes, les jeunes Juifs émancipés, lorsqu’ils voulaient militer pour un avenir meilleur, suivaient l’appel sioniste, ou s’engageaient aux côtés des activistes russes.

Lors de la guerre civile de 1918-1920, les propagandistes des armées blanches reprirent et intensifièrent le thème du complot juif, provoquant des pogromes au cours desquels plusieurs dizaines de milliers d’innocents furent égorgés. Mieux encore, ils réussirent à exporter ce thème à l’étranger, et cela, de bien des façons. Je me limiterai au cas majeur des prétendus Sages de Sion. Au début de 1920, le Premier ministre britannique, Lloyd George, jugeant perdue la cause des Blancs, voulut négocier avec les Rouges; l’aile dure du parti conservateur s’y opposa, et pour discréditer les nouveaux maîtres du Kremlin, The Times se prêta au lancement des «Protocoles» en Occident. Le 8 mai 1920, sous le titre Le Péril juif, l’augure de la presse mondiale décortiquait et citait l’écrit, en insistant sur son caractère prophétique. Certains passages de l’article, en laissant planer un doute, n’en devenaient que plus convaincants pour un public cultivé:

«… Il est certain que le livre a été publié en 1905. Or, certains passages ont l’aspect de prophéties dûment accomplies, à moins d’attribuer la prescience des Protocoles au fait qu’ils sont effectivement les instigateurs secrets de ces événements. Quand on lit “qu’il est indispensable pour nos plans que les guerres n’entraînent pas de modifications territoriales”, comment ne pas songer au cri (bolchevik) de “Paix sans annexions” […] Que signifient-ils, ces “Protocoles”? Sont-ils authentiques? Une bande de criminels ont-ils réellement élaboré pareils projets, et se réjouissent-ils en ce moment même de leur accomplissement? Sont-ils faux? Mais comment expliquer alors le terrible don prophétique qui a prédit tout ceci?…»

En conclusion, l’article brandissait l’insupportable menace d’une «Pax hebraïca» imposée au monde entier. Un tel lancement assura au sinistre écrit nombre d’adeptes des deux côtés de l’Atlantique, dans les chancelleries aussi bien que dans le grand public — jusqu’à ce que, le 17 août 1921, The Times lui-même fasse amende honorable, en révélant que les Protocoles étaient, pour l’essentiel, le plagiat d’un pamphlet antibonapartiste de l’avocat français Maurice Joly14. Il n’empêche que ce texte garda ses fidèles, comme toujours en pareil cas, et que la propagande nazie s’en empara pour lui assurer, en fin de compte, une audience planétaire. Oubliés en Occident après la Deuxième Guerre mondiale, les Protocoles des Sages de Sion furent alors relancés à grande échelle par les rois d’Arabie, suivis par une cohorte d’éditeurs indiens, latino-américains ou africains, et ils constituent, de nos jours encore, une nourriture spirituelle pour des millions d’hommes naïfs qui ne sont pas tous des Arabes. Les services de propagande israéliens ne disposent pas de munitions de ce genre: les rêves de Khadafi ou de Khomeini ne font apparemment peur à personne.

Le IIIe Reich avait créé dès ses débuts une situation explosive, qui ne pouvait aller qu’en s’aggravant à mesure que montait la menace d’une nouvelle guerre mondiale. L’asymétrie entre Israël et les nations se manifesta alors avec une force extraordinaire, mais d’une façon toute nouvelle. Promu au rang de prêtre d’une religion d’État, l’antisémite partait toujours gagnant, accommodant à son goût le Juif quoi qu’il en veuille, avec l’aide involontaire de tout un chacun. Car: si je fais la guerre à Hitler, je m’allie bon gré mal gré aux Juifs; si je cède à ses exigences, je déserte une cause qui me paraissait bonne en soi, mais qui est d’abord leur cause. De toute manière, je les singularise. Les Juifs ainsi définis, et de plus diffamés par le IIIe Reich à l’échelle mondiale, réagissent tôt ou tard en Juifs, et renouent leurs vieux liens, même à leur corps défendant, de sorte que l’antique solidarité, qui pour un grand nombre n’était plus qu’un mot, voire un sujet de vergogne, commence à redevenir ce qu’elle avait été avant l’émancipation. Renforcée par le réveil d’odieux souvenirs, elle transcende toutes les frontières et sème des méfiances qui deviennent «aryennes» par la force de la nouvelle séparation, mais surtout par crainte d’une guerre juive.

Tel fut le cercle vicieux hitlérien, lorsque les anciens combattants de tous les pays clamaient: plus jamais cela! Cette conjoncture suscitait les étranges propos de Georges Bonnet et de son collègue Jean Giraudoux15 ou les «lâches soulagements» de Léon Blum, juif. Elle expliquait aussi le tour pris par la vision antisémite de Céline: «Nous irons à la guerre des Juifs. Nous ne sommes bons qu’à mourir…»

En ce qui concerne le génocide, je me limiterai à quelques observations. Il y eut d’abord la question de savoir et celle de pouvoir, sous le règne d’une raison d’État devenue quasi totalitaire. Les puissances alliées, qui savaient, repoussèrent ou sabotèrent bon nombre de projets qui auraient pu sauver des centaines de milliers de victimes, par crainte notamment de donner prise au soupçon de sacrifier leurs soldats pour le compte du judaïsme. Ce thème central de la propagande du IIIe Reich était particulièrement redouté par Staline, qui exigeait l’inaction, d’autant qu’il ne portait pas les Juifs dans son cœur. D’autres monstres froids, dont l’Italie et l’Espagne fascistes, ainsi que d’une autre manière le Japon16, se montrèrent plus secourables. Il en fut de même pour les petits pays neutres; la Finlande, qui se battit aux côtés du Reich, mérite une mention spéciale.

Certains théologiens, tant qu’ils ne surent pas, proférèrent des énormités, en se couvrant de l’enseignement patristique17. Lorsqu’ils surent, ils agirent dans les limites de leurs possibilités: saluons la mémoire du pape Jean XXIII, à l’époque légat en Slovaquie, qui se dépensa sans compter. Seuls les prélats allemands se turent dans leur ensemble, puisqu’il ne s’agissait que de Juifs18, et leurs silences permettent de mieux comprendre ceux de Pie XII.

Si de nombreux Juifs — plus de deux cent mille, en France — purent survivre dans l’Europe occupée, ce fut en bonne partie grâce à l’aide de petites gens, qui du reste ne savaient pas, ou savaient peu. En France comme presque partout ailleurs, nombre d’antisémites firent autant que les «philosémites». Les convictions ou les idéologies s’effaçaient devant un réflexe de solidarité humaine, face au malheur, chez les royalistes aussi bien que chez les communistes, et sans parler du commun des mortels. Cet aspect du génocide, moins spectaculaire qu’Auschwitz, mériterait d’être mieux connu.

Il reste que la majorité des contemporains, écrasés en ces années cruelles par leurs propres soucis, restait indifférente, d’autant que la peur s’en mêlait; d’ailleurs, les Juifs n’étaient-ils pas officiellement ostracisés par l’État français du maréchal Pétain, dont la propagande ne cessait de clamer qu’ils étaient les grands responsables du malheur national? En résultat, la terrible épreuve les marqua beaucoup plus profondément que l’affaire Dreyfus et toutes les autres campagnes antisémites du passé; de nos jours encore, il en reste quelque chose, sans doute le sentiment, difficile à définir, d’un destin particulier.

Après la Libération, ces miasmes flottèrent encore, avant que n’advienne, avec un certain recul, le temps du grand remords. Sur le fond d’une condamnation universelle du racisme, identifié à l’hitlérisme, l’Europe redevenue libre, non contente de proscrire l’antisémitisme homicide, se repentit, au-delà de ses complicités vichyssoises et autres, de ses séculaires errements. Souvenons-nous du revirement des Églises et du Concile Vatican II (mais l’opposition des catholiques espagnols et latino-américains, sans parler de ceux du Proche-Orient, empêchèrent les Pères de reconnaître le lien spécial entre les Juifs et la terre d’Israël; seule, l’Église de France eut le courage de le faire19. Pour ce qui est de la pensée française, souvenons-nous de François Mauriac, évoquant l’immense croix juive, ou de Jean-Paul Sartre et de ses jeunes admirateurs, clamant qu’ils étaient tous des Juifs allemands; sans parler de tous les livres, films, pièces de théâtre et autres manifestations qui mettaient à l’honneur le Juif persécuté.

Arrêtons-nous aux points de vue d’André Schwarz-Bart et de Joseph Losey qui bornent approximativement l’époque du remords. Est-ce parce que Le Dernier des Justes avait choisi de son plein gré son indicible destin qu’on pleura tellement sur ce Christ recrucifié? Et pourquoi, à vingt années de distance, fut-il imité par l’«aryen» Monsieur Klein qui, fasciné par le destin juif, est de ce fait contraint, le cœur chaviré, d’emprunter le même horrible chemin? La boucle était-elle bouclée? En tout cas, en ces temps, un tabou plana en Occident sur l’antisémitisme, désormais considéré comme un péché capital de l’esprit.

Quant aux Juifs eux-mêmes, dont la solidarité joua à plein pendant la guerre des deux côtés de l’Atlantique, la première leçon qu’ils tirèrent fut qu’un État juif, en ouvrant toutes grandes ses portes, aurait fait échec à la solution finale des Nazis. À l’exception de ceux, assez nombreux, qui plaçaient leur foi dans un avenir socialiste ou communiste, ils devinrent donc sionistes, fût-ce à la mode occidentale, c’est-à-dire pour aider leurs frères en détresse, en premier lieu les survivants des camps de la mort (qui en 1945-1948 restaient internés en Allemagne). Ceux des États-Unis firent le siège du président Truman, qui devint en conséquence, paradoxalement aux côtés de Staline, l’un des deux grands parrains de l’État d’Israël. C’est dans ces conditions qu’en novembre 1947 les Nations-Unies décidaient le partage de la Palestine en deux États, dont elles fixèrent les frontières. Les Juifs palestiniens acceptèrent, les Arabes, de l’Égypte à l’Irak, refusèrent, et le 15 mai 1948, au lendemain du départ des troupes britanniques, les armées de la coalition panarabe attaquaient. À la surprise générale, Israël gagna cette première guerre, clôturée par les armistices du printemps 1949, qui devinrent, aux yeux du monde, le certificat de viabilité de l’État nouveau-né.

Un bref retour en arrière s’impose ici, afin d’exhumer une page d’histoire que, depuis 1948, chaque génération européenne tend à réécrire d’une manière nouvelle et qui, pour le reste du monde, demeure un livre scellé. Ainsi comprendra-t-on mieux la genèse du conflit inexpiable qui allait s’ensuivre.

Comme je l’ai mentionné, dès les années 1880, quelques milliers de jeunes idéalistes juifs commençaient à coloniser la Palestine afin de s’y régénérer, moralement et physiquement, en cultivant la terre ancestrale. En 1894-1898, l’appel de Théodore Herzl, contemporain de la grande crise de l’antisémitisme européen, et directement inspiré par les fureurs de l’affaire Dreyfus, vint fournir un cadre international à leurs aspirations. Son «sionisme politique» reflétait la mentalité générale de l’époque: il envisageait le développement d’un nouveau nationalisme, couronné par la création d’un État qui, pour le plus grand bien de l’Europe, retirerait à l’antisémitisme le sol sous les pieds — point capital, à ses yeux — et deviendrait un avant-poste de la civilisation, face à la barbarie asiatique, conformément à la vision dominante du temps. Le «Judenstaat» rêvé par lui, et destiné à rassembler tous les Juifs persécutés, devait être entièrement laïc — et germanophone: il espérait le placer sous le protectorat de Guillaume II. Mais, malgré tous ses efforts, Herzl ne réussit pas à obtenir du sultan de Turquie une «charte» sur la Palestine. Il n’empêche qu’il avait lancé un mouvement, créé une «Organisation sioniste» internationale, et l’argent qui afflua permit d’intensifier la colonisation juive (à l’effroi de la trentaine de milliers de Juifs pieux qui vivaient dans les villes saintes de Jérusalem, Safed, Tibériade et Hébron, en stricte conformité avec la pratique séculaire).

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Palestine devint un protectorat (mandat) britannique, destiné à abriter un «foyer national juif», à l’époque même où les jeunes nationalismes orientaux, de l’Egypte à l’Inde, commençaient à s’insurger contre le colonialisme. Ce fut aussi le temps où, aidé par une nouvelle immigration d’élite, surtout venue de Russie, le Yichouv20 ressuscitait à son usage une langue morte, fertilisait les déserts, extirpait la malaria et inventait le kibbutz, c’est-à-dire l’unique forme de socialisme volontaire et intégral qui subsiste de nos jours. Le pays reverdi attira une immigration arabe. Mais l’idylle ne pouvait durer; les Arabes anticolonialistes se faisaient la main en pratiquant d’ores et déjà le terrorisme aveugle des pogromes; le Yichouv dut s’armer. Certains songeaient à un État binational, mais en face, le clan modéré des Nachachibi se faisait massacrer par le clan extrémiste des Husseini (celui du Mufti de Jérusalem). Jusqu’en 1936-1937, les colons juifs s’abstinrent de rendre œil pour œil, se contentant de se défendre; un Écossais excentrique, Orde Wingate, futur héros de Birmanie, vint enseigner au jeune Moshé Dayan et à ses amis qu’il n’est de meilleure défense que l’attaque. Cependant, le gouvernement britannique, voyant la menace monter, Rome et Berlin lier parti avec le Mufti et ses belliqueux fidèles, basculait du côté arabe et restreignait l’immigration juive, pour la stopper dans son principe à l’instant le plus critique, c’est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

À ce moment, la Palestine comptait en chiffres ronds 900 000 Arabes et 400 000 Juifs. Ces derniers combattirent de mille façons, se faisant tuer à Bir Hakeim, parachuter en Hongrie, confier des missions-suicide en Irak ou ailleurs; mais ils ne purent rien faire, ou pas grand-chose, pour aider leurs frères, parents, enfants d’Europe, pris dans le filet nazi. À la raison d’État des Alliés, ils opposèrent la résolution de créer leur propre État, quoi qu’il en coûtat. Le terrorisme juif naquit, qui aboutit au départ des Anglais, décision accélérée par l’indignation qu’avait provoquée, à l’échelle internationale, la flotte britannique, en s’attaquant aux rafiots bondés de survivants des camps de la mort.

Les guerres israélo-arabes s’ensuivirent, précédées, quoi qu’on en veuille, par un échange de populations de facto (il importe de signaler que, contrairement à l’opinion dominante, les Arabes de Palestine quittèrent, pour la plupart, leur pays en 1948, à l’instigation de leurs propres chefs)21. Par la suite, Israël, en proie aux incursions meurtrières des fedayin, n’en aspira que davantage à la paix; les États arabes, solidaires sur ce point parce que meurtris au plus profond de leur honneur, refusaient de la négocier, sinon à la condition d’un retour global des réfugiés, dont ils étaient les premiers à proclamer qu’il ferait exploser l’État ennemi. En attendant, ils gardaient ces réfugiés dans des camps, où on les éduquait en futurs combattants. C’est ainsi que se cimenta un nouveau peuple palestinien. Le conflit était unique en son genre, comme l’a bien exprimé, au lendemain de la guerre des Six Jours, M. Abdallah Laroui:

«… Le conflit judéo-arabe au sujet de la Palestine n’est sans doute pas unique, les disputes au sujet de la Silésie, de la Bessarabie, de Trieste, du Cachemire… lui sont comparables sous un aspect ou un autre. Mais aucun n’a mis en branle autant d’intérêts, mobilisé autant d’énergies, cristallisé autant de sentiments. Il semble que toutes les contradictions ethnico-nationales, économiques, politico-diplomatiques qui divisent le monde contemporain y trouvent une expression et un symbole…»

«… Quelles contradictions? Dans la crise de 1967, continuait M. Laroui, l’Occident généralement favorable à Israël se trouva opposé aux peuples non occidentaux — socialistes, islamiques ou neutralistes — plutôt favorables à la cause arabe22.»

Mais pourquoi? Les réponses, qui sont diverses et nombreuses, formeront le sujet des chapitres suivants. .

Chapitre II

La propagande soviétique

(1918-1983)

En Union soviétique, les Juifs se trouvèrent placés, dès 1918, au cœur de la guerre civile, puisque les armées blanches, de même que les bandes anti-bolcheviques autonomes, qui voyaient en eux les principaux responsables de la Révolution, les massacrèrent par dizaines de milliers, les poussant ainsi dans les bras du nouveau pouvoir (ce qui n’est pas sans présenter quelque analogie avec ce qui allait se produire dans l’Europe nazifiée, un quart de siècle plus tard). Ils devinrent donc, le plus souvent à leur corps défendant, des partisans du système communiste. Ajoutons qu’aux yeux de Lénine, l’antisémitisme était le symbole même de l’abjection bourgeoise. Dans ces conditions, au cours des années 1920, son «extirpation» devint une affaire d’État: les campagnes éducatives alternaient avec les procès publics et il était périlleux de se montrer antisémite, même si des millions de Russes regrettaient, avec la passion propre aux ci-devant, le bon vieux temps des tsars. À la même époque, les Juifs, comme les autres allogènes, pouvaient librement choisir leur nationalité (russe ou juive) et développer leur culture yiddish. Mais d’un autre côté, ils étaient soumis, comme tous les Soviétiques, à la propagande antireligieuse, doublée, dans leur cas, d’une lutte antisioniste que facilitait la création, en Sibérie, dans le lointain Birobidjan, d’une «région autonome juive23».

Cependant, dès les débuts de l’ère stalinienne, la situation particulière des Juifs, sur le fond de la collectivisation et des grandes purges, commença à se gâter: les admonestations publiques d’antisémites prirent fin, et la colonisation du Birobidjan fut stoppée. L’orage s’annonça lors du flirt germano-soviétique, quand les attaques publiques contre le IIIe Reich furent interdites, et la diplomatie soviétique, à commencer par son chef Maxime Litvinov, «déjudaïsée». Les vannes populaires purent s’ouvrir à loisir pendant la guerre, dans les territoires occupés par les Nazis comme ailleurs, et en Ukraine tout particulièrement: le thème d’une guerre faite pour le compte des Juifs trouvait facilement créance, le cercle vicieux hitlérien tournait bien. Pis encore, après la victoire, les victimes désignées du IIIe Reich apprirent que leur tragédie spécifique devait être passée sous silence, que leurs activités culturelles n’allaient pas reprendre, et que la «nationalité juive» ne servirait désormais qu’à les identifier, à des fins discriminatoires. On cherchait en outre à promouvoir la suprématie politique et culturelle de la nation grand-russe, dans tous les domaines et par tous les moyens. Cependant, le sort des Juifs russes relevait déjà tout autant des considérations de politique extérieure que des mesures dictées par le nouveau chauvinisme communiste. En effet, il semble bien qu’en 1946-1948 Staline, une fois de plus, se soit trompé dans ses calculs. Au Proche-Orient, son premier mouvement fut de placer tout son poids impérial dans la balance pour que le Yichouv palestinien puisse survivre, s’armer et se transformer en État. Il paraît évident qu’il voulait de la sorte compromettre les projets de la Grande-Bretagne (qui venait de constituer la Ligue arabe) et s’assurer d’un point d’appui dans la région. C’est dans ces circonstances qu’il se fit le grand parrain de la cause juive aux Nations-Unies, en 1947. Mais il vira de bord dès l’automne 1948, lorsque Golda Méir arriva à Moscou en qualité de premier ambassadeur de l’État d’Israël, et que se produisit le fait inouï d’une manifestation spontanée dans les rues, manifestation de Juifs en l’honneur de l’État juif24. Il flaira aussitôt un complot antisoviétique auquel il réagit à sa manière, déjà classique: en déclenchant des campagnes contre les «cosmopolites sans patrie», en ordonnant des purges administratives et des procès d’intellectuels et d’artistes. Ces procès, d’ailleurs, ne visaient pas les seuls Juifs; ils coïncidaient avec la persécution des savants et des intellectuels de toutes origines, la destruction totale, sous les auspices de Lyssenko, de la biologie, et l’épuration de toutes les autres disciplines. Une reprise en main générale, en quelque sorte.

Pour ce qui est des Juifs, il était naturel que leur persécution en vienne à s’étendre au plan de la politique extérieure. Ce nouveau cours se précise en 1951-1953, années durant lesquelles Staline s’attendait à un nouvel embrasement mondial et se préparait en conséquence25. De là, le tour pris par les procès de Sofia, de Budapest et de Prague, où des communistes, désignés le plus souvent par le Père des peuples lui-même, occupaient divers postes dirigeants. La Tchécoslovaquie servit notamment de banc d’essai. On prit une mesure d’ordre sémantique, géniale de simplicité: on substitua tout bonnement le terme sioniste à celui de juif, ce qui permit, à Prague, sur onze condamnés à mort, d’en pendre huit, en décembre 1952 — et parmi eux, le secrétaire général du parti Rudolf Slansky — sous prétexte qu’ils étaient des «sionistes bourgeois». Ils en convinrent d’ailleurs d’autant plus facilement que des spécialistes, formés à Moscou, firent préalablement subir un lavage de cerveau à ces combattants depuis longtemps dévoués au communisme. Ils avouèrent aussi, parmi d’autres crimes, celui d’avoir porté secours à l’État juif (à l’instigation de l’impérialisme américain). Ce fut le clou du procès: le dernier témoin, l’Israélien Simon Orenstein, révéla que la fondation d’Israël avait été décidée par le président Truman et ses secrétaires d’État, en la présence de Ben Gourion, au cours d’une réunion conspiratrice qui avait eu lieu à Washington, à la fin de l’année 1947. L’État créé dans ces conditions allait permettre de porter un coup décisif à l’Union soviétique, grâce à une base militaire secrète, qui serait installée à Haïfa; pour camoufler ce projet, il avait été convenu «qu’Israël feindrait la neutralité, tout en servant de base aux dirigeants sionistes, chargés d’entreprendre, au profit de l’impérialisme américain, des opérations d’espionnage et de sabotage dans les pays de démocratie populaire et en U.R.S.S.». Connus de quelques rares initiés, ces objectifs portaient le nom de «plan Morgenthau26».

Les résultats internationaux de ces révélations furent jugés suffisamment probants par Staline et ses sbires pour leur permettre de lancer sur-le-champ, à Moscou même, une bombe antisémite plus grosse encore: la fameuse affaire des «assassins en blouse blanche». Un groupe de médecins juifs aurait «sur les instructions de l’organisation internationale juive bourgeoise nationaliste» assassiné les dirigeants soviétiques Jdanov et Chtcherbakov, et était sur le point de commettre d’autres «assassinats médicaux». D’après les Izvestia du 13 janvier 1953 «les membres de ce groupe terroriste — Vovsi, B. Kogan, Feldman, Grinstein, Ettinguer et autres — avaient vendu leur âme et leur corps à la filiale des services de renseignements américains: l’organisation internationale juive bourgeoise nationaliste “Joint”27. De nombreux faits irréfutables permettent de mettre à nu l’horrible visage de cet ignoble organisme d’espionnage sioniste».

La campagne qui se développa au cours des semaines suivantes faisait appel à la «haine populaire» (Pravda Oukraïny, 16-1-1953) et mettait en garde contre les «crimes sionistes»» (Troud, 13-2-1953) et cette «meute de chiens enragés de Tel-Aviv» (Pravda, 13-2-1953). Les incidents antisémites se multipliaient dans les rues; dans les hôpitaux, les malades s’affolaient et refusaient de se faire soigner par des Juifs. La grande traque commençait-elle à s’ébaucher spontanément, conformément aux recettes éprouvées du IIIe Reich? Dès les premiers jours Raymond Aron posait la question, se demandant si les «survivants des horreurs hitlériennes n’étaient pas menacés par une persécution qui, elle aussi, mériterait peut-être demain le qualificatif de génocide» (Le Figaro, 17-1-1953).

À trente ans de distance, deux historiens qui, à l’époque, furent des témoins oculaires, apportent sur cette affaire, restée mystérieuse par maints côtés, les précisions suivantes:

«Beaucoup de médecins juifs furent chassés des hôpitaux et des dispensaires. Çà et là, on commença à dresser des listes d’employés juifs. Staline s’occupa personnellement du “complot des médecins”. Le scénario qu’il avait prévu comprenait plusieurs actes. Acte premier: condamnation des médecins après procès et aveux complets. Acte deux: pendaison des médecins. On affirme que cette exécution devait avoir lieu comme jadis sur la place Rouge à Moscou. Acte trois: pogromes dans tout le pays. Acte quatre: des personnalités juives du monde de la culture s’adresseraient à Staline pour lui demander de protéger les Juifs contre les pogromes, de leur permettre de quitter les grandes villes et de retourner à la terre. Acte cinq: déportation massive des Juifs, “à leur propre demande”, dans les régions orientales du pays. Le philosophe D. Tchesnokov, membre du Présidium du Comité central, avait écrit un livre où il expliquait les raisons de la déportation des Juifs. Il était imprimé et destiné à une diffusion restreinte parmi les dirigeants. On attendait seulement un signal pour le diffuser largement. Quant à l’appel au secours des personnalités juives, il était non seulement rédigé, mais déjà signé par elles28.»

Il va de soi que la presse des pays dits socialistes, de Sofia à Varsovie, se livrait, sous réserve de variations de détail, aux mêmes campagnes de haine, impliquant d’ailleurs d’implacables règlements de comptes entre les figurants mis en place par Staline. Je me contenterai ici d’évoquer le cas de Berlin-Est, qui, dans sa singularité, dépassait dès 1952 les prévisions orwelliennes les plus audacieuses29. Il s’agissait en effet de limoger les dirigeants communistes Paul Merker et Ernst Jungmann, sous le prétexte qu’ils avaient nié la responsabilité de la classe ouvrière allemande dans la montée du IIIe Reich. Comment la régie stalinienne s’y prit-elle? Tout d’abord, en nazifiant les Juifs. En effet, «Merker, qui reconnaît en paroles la culpabilité de la classe ouvrière allemande et de tout le peuple allemand, en ce qui concerne la victoire du fascisme, nie perfidement en réalité cette culpabilité, puisqu’il excepte explicitement de celle-ci la population juive allemande.» Il restait cependant à prouver que cette dernière était plus coupable que toute autre.

Dans la «République démocratique allemande» la population juive s’élevait, en 1952, à trois ou quatre mille personnes, dont l’âge moyen était de plus de cinquante ans. Au lendemain du procès Slansky, le commandant des troupes soviétiques convoquait quelques dirigeants communautaires, pour se renseigner sur les us et coutumes des sionistes. «D’où tenez-vous vos instructions? Les recevez-vous de la même manière que l’Église de Rome? Recevez-vous des lettres pastorales? Et pour quelle raison le “Joint” vous envoie-t-il des colis alimentaires?» En mars 1953, l’affaire fut prise en charge par le N.K.V.D., autrement dit les spécialistes chevronnés de Staline, qui se firent communiquer les listes des Juifs allemands et cherchèrent à se renseigner sur leurs liens de parenté internationaux. Tout porte à croire qu’un procès était en préparation, qui dans sa transparence hitlérienne aurait été le plus édifiant de tous30…

Il reste à rappeler que l’indomptable Yougoslavie de Tito fut le seul d’entre les pays socialistes à se tenir à l’écart de la chasse aux sorciers juifs31, et à ajouter qu’en Union soviétique même, les figures les plus glorieuses de la nouvelle intelligentsia dissidente abominaient ce genre de pratiques, renouant ainsi avec une tradition séculaire russe. On relira avec profit, à ce propos, Le Premier Cercle de Soljenitsyne, L’avenir radieux de Zinoviev, et surtout, La Liberté intellectuelle en U.R.S.S. d’Andréi Sakharov, où l’illustre savant n’hésitait pas à dénoncer publiquement les persécutions infligées à certains peuples allogènes et, en particulier, la recrudescence de l’antisémitisme.

Mais c’est sans doute au poète le plus populaire de la nouvelle génération, à Evguéni Evtouchenko, que les Juifs russes vouèrent leur reconnaissance, parce qu’il avait voulu panser dans Babyi Yar leur plaie la plus amère, le déni de leurs souvenirs et de leur calvaire, et parce que ce poème, qui lui attira en 1962 les foudres de Khrouchtchev, n’en connut qu’une plus grande popularité. Pendant longtemps, il fut sur toutes les lèvres, il était appris par cœur et récité dans les cercles d’étudiants, comme c’est l’usage en Russie. Il n’en est que plus intéressant de constater, en le lisant attentivement, à quel point les Juifs, au lendemain des persécutions hitléro-staliniennes, étaient devenus ou redevenus pour les Russes des Autres, en l’occurrence desservis par la longueur de leur histoire.

«Il n’y a pas de monument à Babyi Yar

Je ne vois qu’une pente abrupte. J’ai peur

Aujourd’hui, je suis aussi vieux

Que le peuple juif lui-même. […]

Je suis chaque vieillard martyrisé ici,

Je suis chaque enfant martyrisé ici. […]

Je n’ai pas de sang juif dans mes veines,

Mais je hais d’une haine inextinguible

Les antisémites, tout comme un Juif,

Car je suis un véritable Russe!»

Les retombées de la propagande soviétique en France

Ceux qui sont nés avant 1939 se souviennent peut-être de la sourde et permanente angoisse dans laquelle la «guerre froide» faisait vivre, en ces temps, l’Europe entière. En Corée, l’armistice n’avait pas encore été signé. Vieille mère des religions, la peur fortifiait chez les partisans de Staline la foi en sa bonté, son omniscience et sa toute-puissance. Les campagnes antisionistes faisaient monter la tension internationale. Les grands journaux communistes des pays occidentaux mettaient en garde les populations contre l’espionnage américain: «Voici qu’aujourd’hui les patrons américains des médecins criminels occupent notre pays; toutes les organisations d’espionnage créées par eux — et le “Joint” en particulier — opèrent ici même. Qui peut imaginer que ces officines ne cherchent pas à introduire chez nous leurs mouchards et leurs provocateurs?» (L’Humanité, 17-1-1953). Dix médecins communistes furent chargés de faire taire les doutes et signèrent une déclaration attestant que leurs confrères de Moscou étaient bien des empoisonneurs. Les organes destinés aux élites communistes mettaient l’accent, pour leur part, sur le sionisme international. Dans La Nouvelle Critique, Maxime Rodinson assurait que l’Union soviétique était le paradis des Juifs, expliquait que les sionistes étaient des séparatistes, des colonialistes, des racistes et des capitalistes; puis, s’essayant timidement à la démagogie, il ajoutait: ils «mènent les Juifs à l’abattoir, provoquent l’Union soviétique, et se font complices de l’antisémitisme32» (février 1953). Dans la même revue, M. Francis Crémieux décrivait les échecs successifs des impérialistes, dont les complots avaient été démasqués aux procès de Sofia, de Budapest et de Prague. En conséquence, l’ennemi avait dû se rabattre sur Israël, car «seules les organisations sionistes, les missions israéliennes se présentaient encore vierges, ou presque, de soupçon» (mars 1953).

La presse non communiste voyait les choses autrement et dénonçait le nouvel antisémitisme soviétique; mais déjà, des nuances apparaissaient çà et là. La plus remarquable se faisait jour dans L’Observateur, où Gilles Martinet posait la question sur le plan théorique, pour «rappeler que les positions prises par la plupart des marxistes (et pas seulement par les membres du parti communiste) devant le phénomène sioniste s’inspirent d’une analyse du problème juif développée bien avant l’existence du mouvement sioniste lui-même» (4 décembre 1952).

Cette analyse reposait sur la Question juive de Karl Marx. Cet obscur écrit de jeunesse se trouvait jeté dans la bataille pour la première fois, au xxe siècle. Lénine et les autres vieux bolcheviks, pour lesquels les écrits de Marx n’étaient pas encore des Écritures, ne s’y étaient jamais référés. Martinet en tirait diverses citations percutantes, qui lui permettaient de conclure: «Il est facile de montrer la continuité de pensée qui existe à ce propos entre le fondateur du socialisme scientifique et ses disciples (contemporains).»

Dans Ce Soir, un quotidien de gauche qui ne prétendait pas voler si haut, on relevait des accents semblables à ceux de L’Humanité; passant à la contre-attaque, ce «compagnon de route» mettait en cause les pays anglo-saxons, dans un article intitulé: La question est posée: où sont les antisémites? (6 février 1953).

Mais déjà, plusieurs écrivains indépendants de gauche — Roger Caillois, suivi de Jean Duvignaud, de Rémy Roure et de Jean Schlumberger — posaient des questions gênantes. Ainsi Duvignaud:

«Jusqu’ici, ce genre de généralisations, qui en appelle aux sentiments confus de l’inconscient collectif, restait intérieur à l’idée révolutionnaire: le “trotskisme” ou le “titisme” étaient des hérésies. L’“antisionisme cosmopolite” implique une ségrégation portant sur l’humanité tout entière, il s’adresse moins à la conscience révolutionnaire qu’à la conscience “nationaliste”, pour ne pas dire plus, il parle aux masses obscures, non à la classe. Là réside la gravité de l’affaire.»

Citons aussi Le Populaire de Léon Blum, dans lequel un commentateur perspicace prévoyait la chute prochaine de Laurent Beria (15 janvier 1953). Jean-Paul Sartre, pour troublé qu’il fût, voyait encore plus loin et il appelait un chat un chat:

«L’antisémitisme aujourd’hui n’est plus une doctrine. Drumont n’est plus possible. Les partis de droite qui professaient autrefois un antisémitisme systématique sont remplacés par des groupements qui ne se réclament plus de la droite, qui n’osent même pas dire leur nom. Par ailleurs, il est évident que nous assistons aujourd’hui à un antisémitisme “de gauche”. Les déclarations faites au procès de Prague, par exemple, sont extrêmement troublantes…» (Évidences, janvier 1953).

Des polémiques du même genre se déchaînèrent également en Italie; en miniature, elles trouvèrent leur pendant en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens, dès lors que le parti communiste y disposait d’une ossature. Elles ne durèrent, il est vrai, que l’espace d’un hiver. Autant en emporte le vent? Non point, car la graine était semée et les campagnes anti-israéliennes de Moscou allaient bientôt reprendre. Faisant le tour du globe, les germes s’implantaient à l’Est comme à l’Ouest, notamment parmi les populations asiatiques pour lesquelles Israël, tout comme les Juifs et leur «Joint», étaient encore des entités inconnues, mais l’impérialisme occidental — le pire des maux, ainsi que Moscou l’enseignait depuis l’époque de Lénine. Cette assimilation, tentée pour la première fois, devait aboutir une vingtaine d’années plus tard à une coalition anti-israélienne mondiale.

Déstalinisation

Le 5 mars 1953, Staline mourait. La population, dans un premier temps, fut loin de s’en réjouir; une sorte d’angoisse étreignit pour quelques jours le pays. Les Juifs, eux, furent soulagés, d’autant qu’un mois plus tard, le monde apprenait que le procès des empoisonneurs israélo-américains n’aurait finalement pas lieu. Un communiqué officiel annonçait que les arrestations avaient été illégales, les accusations, fausses, les aveux, arrachés sous la torture. Le surlendemain, la Pravda allait plus loin: elle dénonçait deux policiers de haut rang, Rioumine et Ignatiev, qui «avaient cherché à fomenter au sein de la société soviétique… des sentiments de haine nationale, qui lui sont profondément étrangers». À cette fin, ils avaient «par exemple, calomnié de cette façon une honnête personnalité soviétique, l’artiste du peuple Mikhoëls» (6 avril 1953).

En réalité, Mikhoëls était mort, «accidentellement», depuis plus de cinq ans. Pourquoi son nom seul, à l’exclusion de ceux des médecins, fut-il cité et couvert d’honneurs? Nul ne le sait et les détails de la machination demeurent obscurs. Il reste que les autorités avouaient qu’elle avait pour but de susciter un antisémitisme qu’elles évitaient d’appeler par son nom. Ce demi-aveu, par exemple, réitéré le lendemain, ne reparut jamais dans la presse soviétique.

Timidement, les successeurs de Staline tentèrent de tirer le pays du gâchis intellectuel et moral dans lequel il était plongé. Mais la régression, on le sait aujourd’hui, avait été trop profonde. Jamais encore dans l’histoire, l’esprit humain n’avait été asservi, infantilisé de cette façon. Lorsque Laurent Béria, le grand patron de Rioumine et Ignatiev, est exécuté à son tour en juin 1953, ce n’est pas sa disparition qui confond, c’est l’ordre adressé à tous les souscripteurs de la Grande Encyclopédie soviétique de découper l’article qui lui était consacré, de le renvoyer aux autorités, et de coller à la place la description de la mer de Behring. (Dans les pays arabes, on commémora la fin de Béria d’une autre façon; il aurait été exécuté en qualité «d’agent sioniste»). Les oisillons du Père des Peuples étaient unis par vingt années de complicité; ils étaient les profiteurs des grandes purges en même temps que leurs rescapés; il était scabreux, peut-être impossible, de renverser à fond la vapeur. Et c’est ainsi que commença, cahin-caha, l’ère de l’immobilisme soviétique. Au surplus, des voix s’élevaient dans le peuple: on aurait les youpins une autre fois. Les médecins furent libérés, mais des dizaines de milliers de Juifs continuaient à être détenus dans les camps; en Tchécoslovaquie et ailleurs, d’autres procès antisionistes suivaient leur cours. Pourtant, la propagande soviétique fut atténuée et après l’exécution de Béria, les relations diplomatiques furent renouées avec l’État d’Israël.

Trois ans plus tard, lors de la XXe conférence du parti, vint l’heure de la réhabilitation solennelle des victimes du stalinisme. Les Juifs surent alors d’une manière plus précise où ils en étaient. Les victimes étaient réhabilitées soit nominalement, soit collectivement, puisque justice fut rendue à des nationalités persécutées par Staline (Allemands de la Volga, Tchétchènes et Ingouches du Caucase). Cette justice ne s’étendit pas aux Juifs. La discrimination «nationale» fut maintenue à leur égard, notamment dans l’enseignement supérieur, où ils n’étaient admis qu’au compte-gouttes, dans les limites de certains pourcentages ou «quotas»; les postes à responsabilité, les fonctions qui donnaient influence et pouvoir leur furent totalement barrés dans le domaine politique, l’armée et la diplomatie. Cette condition est donc comparable, à certains détails près, à celle qu’ils connurent sous les tsars. Moins les pogromes, mais avec ceci de pire que les issues libératrices de tous ordres, telles que l’émigration, l’assimilation intégrale, le retour à la culture juive, voire la pratique religieuse, se trouvaient partiellement ou totalement interdites. En somme, un étouffement à petit feu, même si, comme me le disait un prêtre russe dissident, on «a encore besoin, là-bas, des cerveaux juifs». Il est de fait que quelques-uns conservent, encore aujourd’hui, une position scientifique ou littéraire assez élevée.

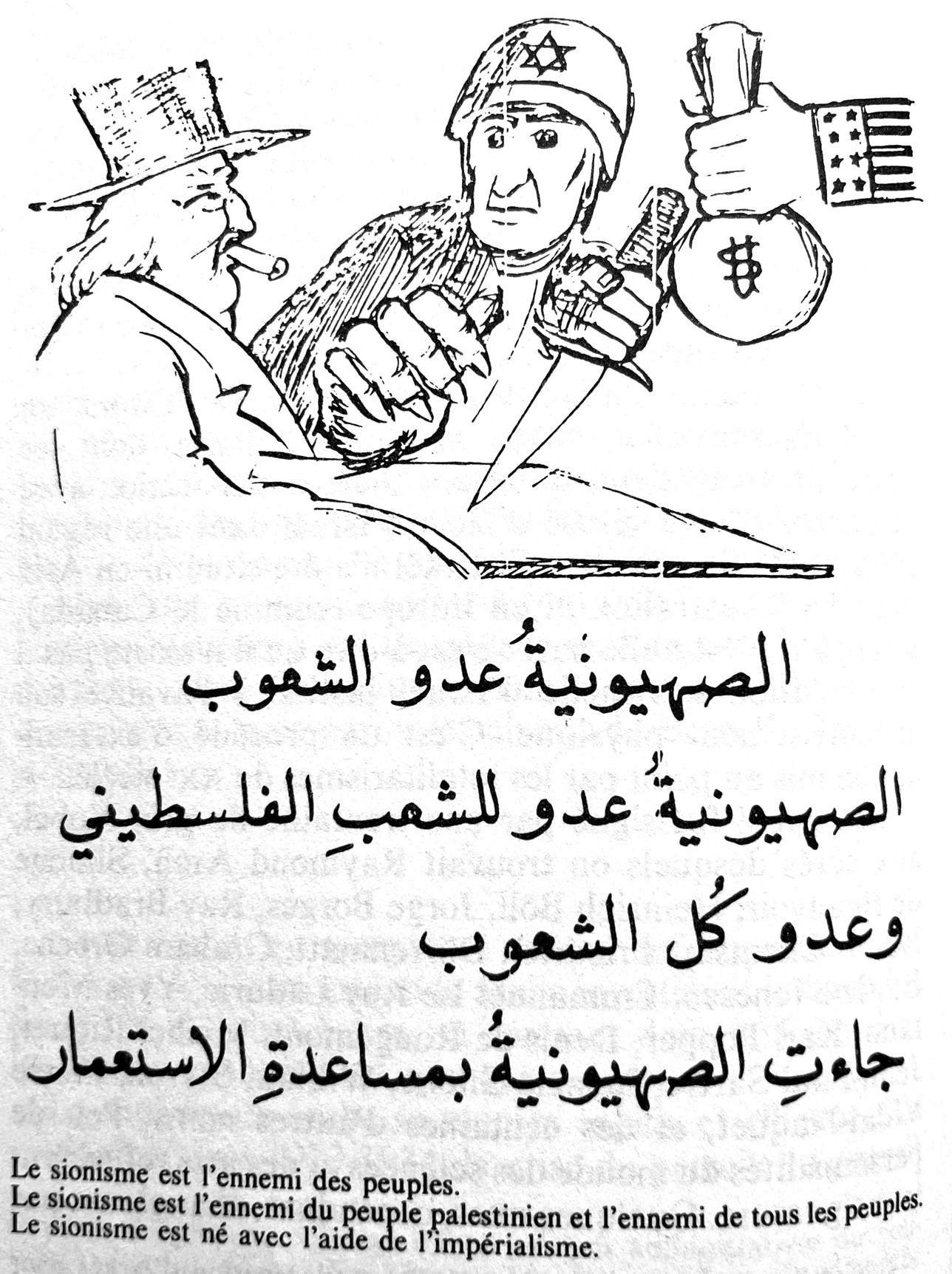

La propagande anti-israélienne et le tiers monde

On considère généralement que la prise de conscience du tiers monde en tant que nouvel espace politique remonte à la Conférence de Bandoeng (avril 1955). Sur l’initiative de l’Indonésie, dix-neuf États asiatiques et six États africains qui venaient d’accéder à l’indépendance débattirent en commun de leurs problèmes particuliers, espérant inaugurer une ère nouvelle dans les rapports internationaux, tout en défendant, désormais, leur place au soleil. L’opprobre du colonialisme excluait la participation du Japon (sans parler des pays occidentaux), mais l’Union soviétique ne fut pas invitée non plus, car la conférence se voulait résolument neutraliste. La participation de huit pays arabes33 excluait automatiquement la présence d’Israël. Chaque délégué arabe prononça sa philippique anti-israélienne; celle de Nasser ne fut pas la plus violente: le délégué de l’Irak le surpassa dans ses invectives contre «la grande force du malheur, le sionisme, l’un des plus noirs et des plus sombres chapitres de l’histoire humaine». Mais le personnage le plus remarquable fut un homme, arrivé à l’improviste pour parler au nom du Yémen où il n’avait jamais mis les pieds.

Une vieille connaissance, peut-on dire, puisqu’il s’agissait de Hajj Amine El Husseini, l’ex-mufti de Jérusalem. Échappant dès 1939 aux Anglais, il s’était réfugié dans le IIIe Reich et s’y était rendu utile, formant un régiment de S.S. musulmans et se distinguant de diverses façons quand on en vint à la «solution finale». Himmler prisait fort ses avis et le complimentait sur ses yeux bleus, dûment nordiques. «La lutte contre le judaïsme, lui écrivait-il, est le fondement de l’alliance naturelle entre le Reich national-socialiste et les musulmans épris de liberté, jusqu’à la victoire finale.» À ce titre, notre homme prêta aussi la main à Adolf Eichmann34. Mais qu’importaient aux Chinois et aux Indiens ces vieilles histoires européennes, surtout si l’on pense que pour l’Asie, où la Grande-Bretagne et d’autres démocraties avaient laissé le pire souvenir, le IIIe Reich ne faisait pas figure de puissance colonialiste. À Bandoeng, Hajj Amine put donc «révéler» à loisir les véritables visées sionistes: la formation d’un vaste empire s’étendant du Nil jusqu’à l’Euphrate. Les Juifs ne l’avouaient-ils pas eux-mêmes? «Ils ne nient pas qu’ils veulent inclure dans leur État tous les pays compris entre le Nil et l’Euphrate, autrement dit la Jordanie, la Syrie, le Liban, le Sinaï, le delta d’Égypte, l’Irak et le Nord-Hedjaz, et donc la fameuse ville sainte de Médine.»

Ainsi édifiés, tous les participants basculèrent du côté arabe, à la seule exception de la Birmanie, qui soutint Israël et lui garda son amitié pendant plusieurs années. «La résolution anti-israélienne a été le seul point d’accord de la conférence» (Le Monde, 20-4-1955). Qui plus est, en 1957, une assemblée plus vaste, groupant trente-cinq pays, se réunissait au Caire. Le nom de «fille de Bandoeng» lui reste attaché, et cette fois-ci, l’Union soviétique et ses satellites y participaient, sur les instances de Nasser. La quinzième et dernière résolution de cette conférence dénonçait Israël, «base de l’impérialisme et menace pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier». C’est ainsi que se constitua un bloc diplomatique anti-israélien, assuré d’une majorité automatique aux Nations-Unies et représentant plus des trois quarts de la population de la planète.

Autour du procès Eichmann

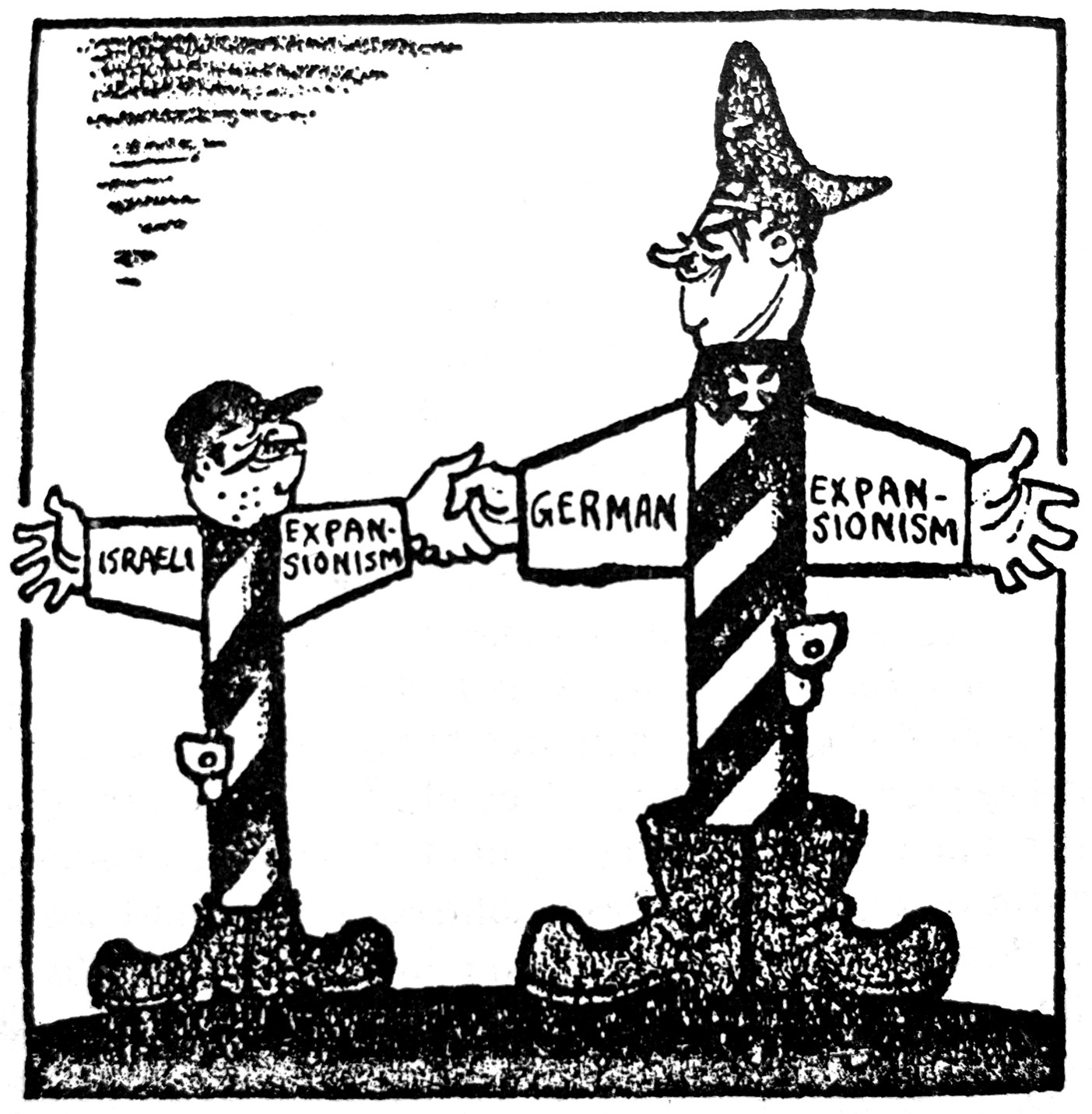

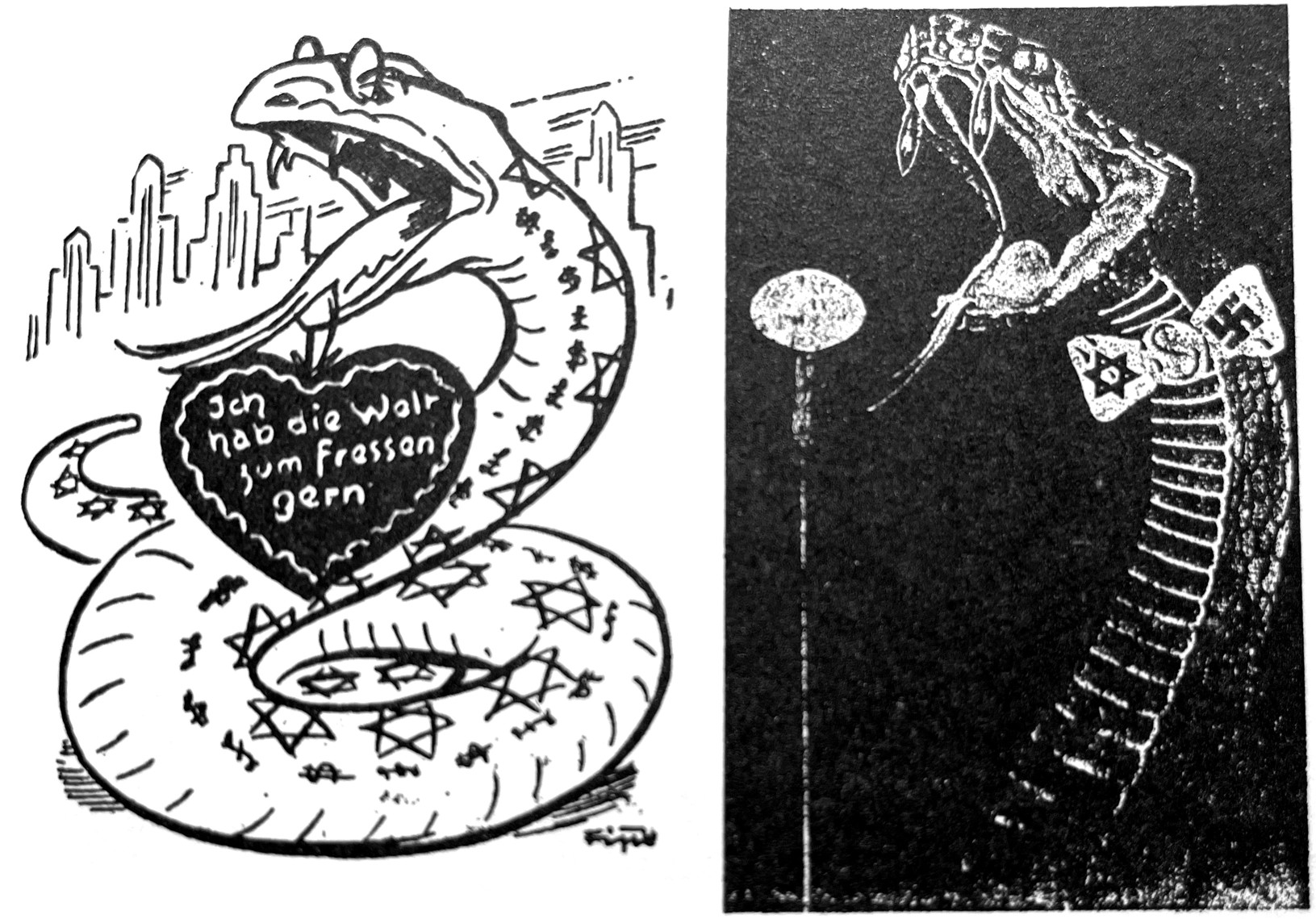

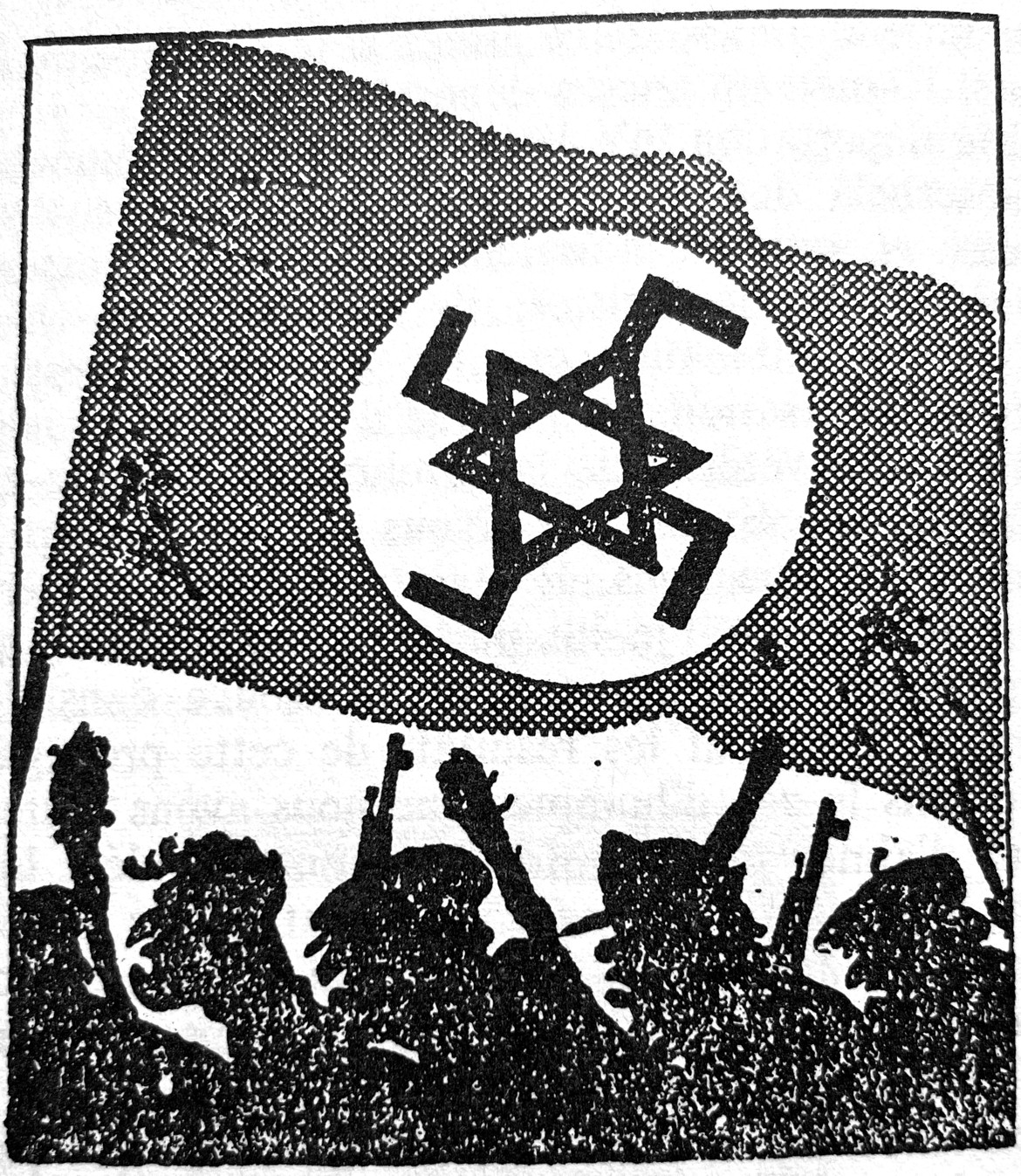

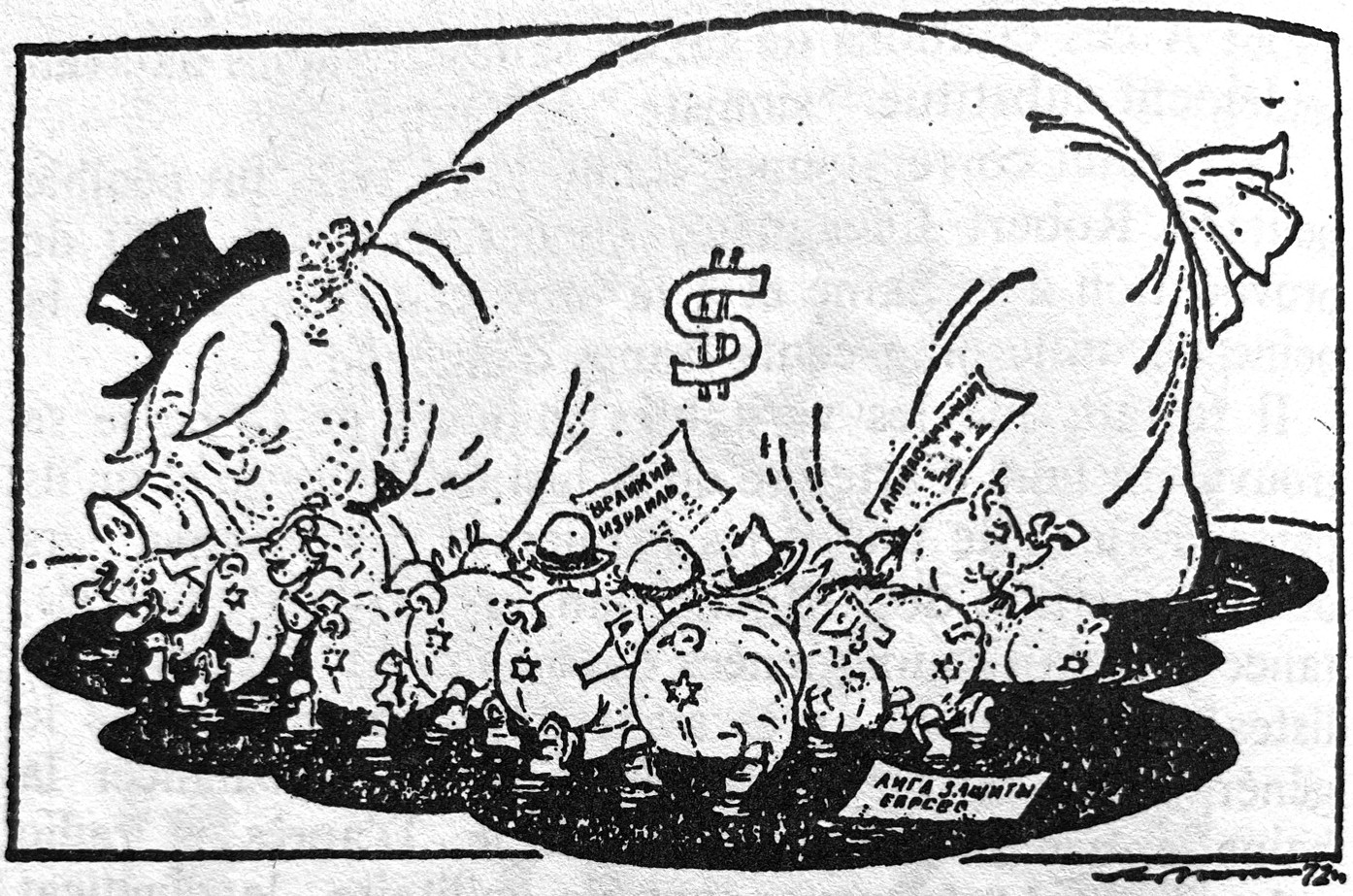

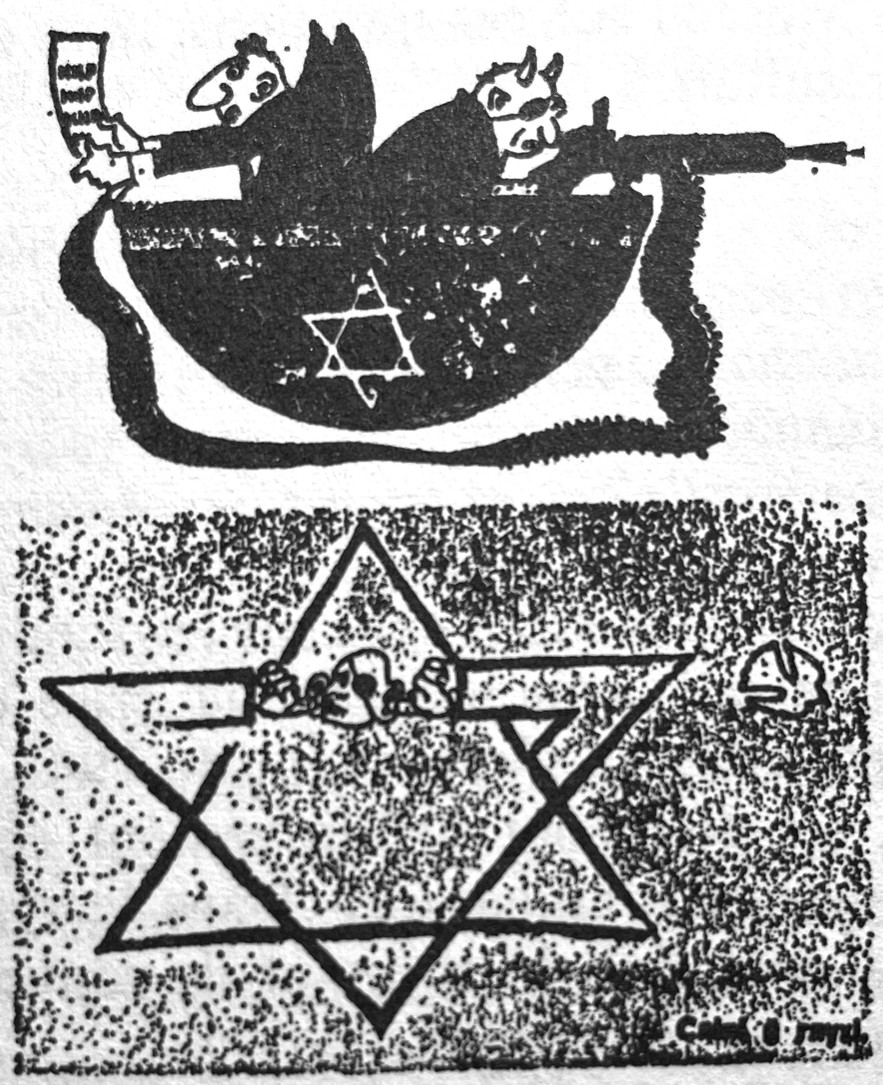

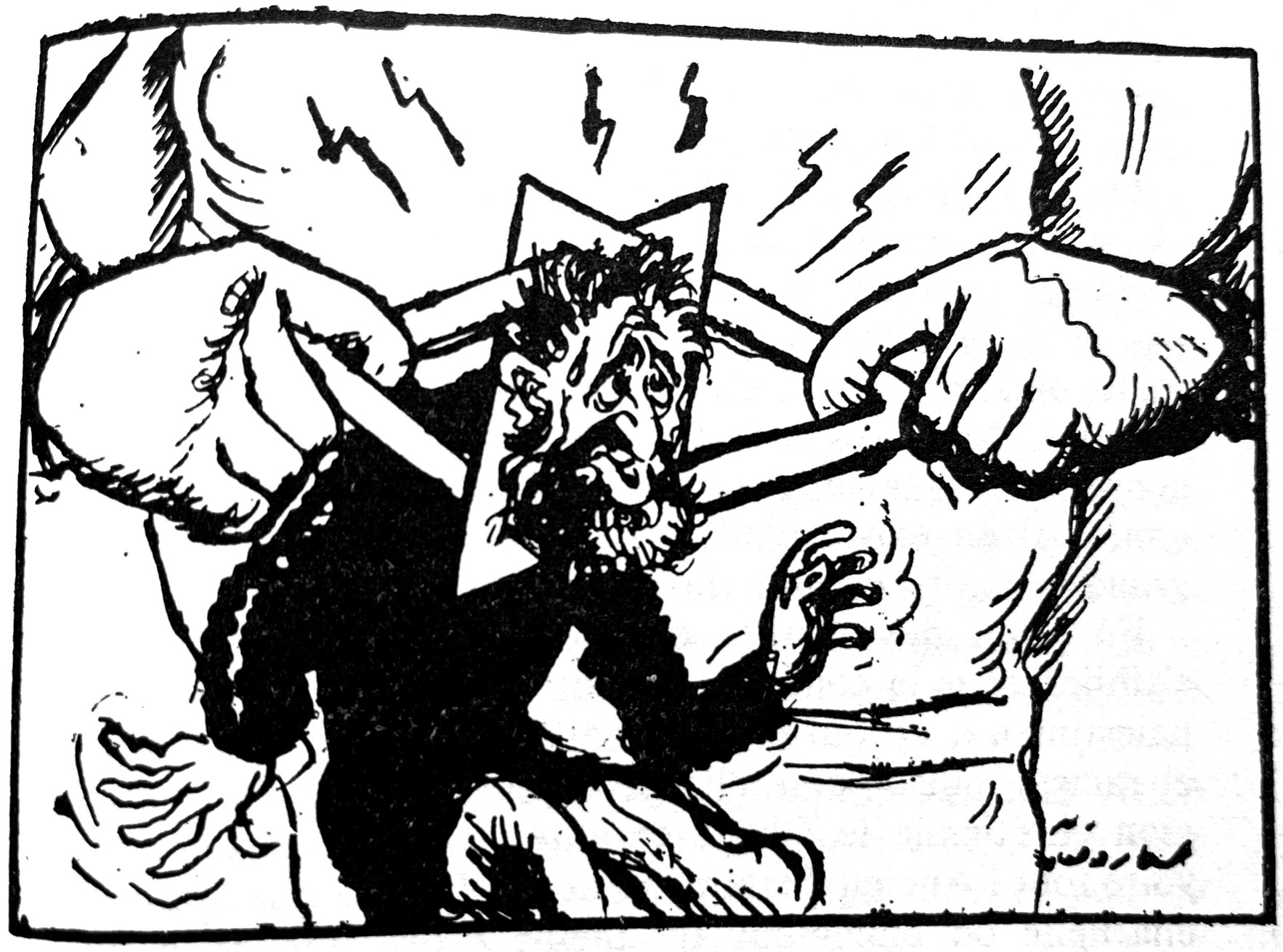

Quels que fussent les méandres de la politique russe après la mort de Staline, la propagande anti-israélienne ne désarma pas. Dès 1955, au lendemain de Bandoeng, Khrouchtchev déclarait au Soviet suprême: «On ne peut faire autrement que de condamner les agissements de l’État d’Israël qui, depuis le premier jour de sa création, a commencé à menacer ses voisins et à mener une politique inamicale à leur égard.» Mais tout se tient; ainsi, au début, l’accent portait, dans le cadre général de l’action antireligieuse, sur les particularités fâcheuses de la religion juive, dont l’espoir d’un retour à Jérusalem fait nécessairement partie. En 1957, le futur spécialiste de ces campagnes, l’Ukrainien Trofime Kitchko, publiait son coup d’essai, La Religion judaïque, ses origines et son essence. La presse et la radio faisaient chorus: Radio Kirovgrad, par exemple, déclarait le 9 décembre 1959 que «Un procès ou une farce?». Mais c’est surtout le procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem (1960-1961) qui fut le signal d’une campagne anti-israélienne, conformément à des ordres visiblement venus d’en haut. La revue diplomatique Temps nouveaux, publiée en plusieurs langues, y consacrait une série de six articles, et à travers le pays, peu de journaux manquèrent à l’appel. On peut citer: «Eichmann n’est pas seul au banc des accusés.» (Izvestia, 3-9-1961) et encore mieux: «La collusion entre la réaction israélienne et les revanchards de Bonn.» (La Flotte soviétique, 29-7-1959), ou dans le même style: «Un procès ou une farce?»» (Pravda 28-4-1961) et: «Le bourreau Eichmann et ses protecteurs» (Troud, 28-7-1961). C’est à cette occasion que le sionisme commença à être rapproché du nazisme, l’idée étant qu’en accordant une si grande publicité à Eichmann, Israël cherchait à protéger les vrais coupables, les nazis ou néo-nazis censés préparer, à Bonn, la Troisième Guerre mondiale. Les caricatures — Dayan travesti en Goebbels, la croix gammée superposée à l’écu de David — vinrent à la rescousse. Avec le temps, et surtout après la guerre des Six Jours, les accusations allèrent s’aggravant: L. Kornéiev reprochait ainsi à Israël d’avoir cherché, en montant le procès, «à camoufler les honteux trafics des sionistes et leur collaboration secrète avec les hitlériens au cours de la guerre» (Ogoniok, no 5, janvier 1977).

En l’occurrence, la presse communiste occidentale ne pouvait se permettre de reproduire de tels délires. Encore qu’une fois de plus, le Parti français se risquait à des allusions. Citons Maurice Thorez:

«Eichmann mérite un châtiment exemplaire. Il a pu, comme bien d’autres, échapper longtemps à la justice, en raison des appuis qu’il a trouvés chez certains qui feignent aujourd’hui de condamner ses actes.

«Dans la conduite du procès actuel apparaît d’ailleurs la tendance à jeter un voile sur les responsabilités profondes du grand capital allemand et international qui ont hissé Hitler au pouvoir. On veut aussi ménager certains dirigeants de la République fédérale allemande» (L’Humanité, 16-6-1961).

Mais revenons à Moscou. Il va de soi que la propagande dite antireligieuse continuait à jeter de l’huile sur le feu. En 1962, ses experts exhumaient un vieil ouvrage, qui avait circulé sous le manteau dans la France des Lumières, le Tableau des Saints du Baron d’Holbach, un ramassis de crimes imputés aux Juifs (et aux curés). La même année, l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. entrait en lice en publiant une Critique de la religion judaïque, ouvrage collectif de haute érudition, dans lequel une vaste place était accordée aux penseurs libres juifs Hayawaih de Balkh (IXe siècle) ou Baruch Spinoza (XVIIe siècle), mais où on pouvait lire, dès la page 19:

«La fraternisation de la Synagogue avec l’Église dévoile encore mieux l’essence réactionnaire du judaïsme et du christianisme. Comme l’écrivait William Foster, “L’Église catholique ne néglige aucun moyen pour sauver le capitalisme”. De même, la Synagogue ne recule devant rien pour protéger les intérêts des monopoles américains.»

Mais la propagande anti-israélienne se poursuivait surtout par voie d’articles de journaux, d’émissions de radio et de brochures dites de vulgarisation. Je me contenterai de citer deux auteurs.